真情千古在 润物细无声

林生

时光荏苒,晓寒老师离开我们已经有十四年了!他的学生们经常不约而同地在“张晓寒美术研究会”的小屋里聚会,继续研究老师的艺术、交流着读书作画的心得、感念着老师对我们人生道路的引导……这里远离了世俗的喧嚣和势利,只有同道的真诚和坦荡。大家都深知,是老师的高尚情操和人格力量凝聚着这班志同道合者,激励着我们在追求真、善、美的道路上前行。每当此时,我就自然会想念起晓寒老师的那间充满温馨与真情的“鸡山草堂”。

那是一间简陋的卧室兼书房,门窗外竹木萧萧,室内满坐着学生,有的全神贯注地欣赏老师的画作,有的向老师诉说着学习上的疑难和生活中的烦恼;老师则谦虚地要大家对他的作品提意见,或者耐心细致地为大家释疑解惑,在这里师生平等,主客真挚,这里没有世俗的自我吹虚或互相标榜,这里只有真情的关爱和严肃的讨论与交流。十多年的时光过去了,每当想起师生同处的日子,总是感到有如春风拂面,其乐融融。

记得一个冬夜,老师怕我们冷,在屋中间生个小炭炉,炉上的水壶慢慢冒着蒸汽。大家安静地看老师在桌上作画,老师画画笔力雄健,水墨淋漓,而后悬挂墙上,仔细琢磨黑白关系的处理及题款钤印的位置,从不草率了事。这时,老师问我此画闲章该印何处,我实在没有把握,踌躇了一会儿,指了一处,见老师不语,我想怕是指错了,就又指了另一处。老师说:“不对!先前指的地方才是。”老师接着就讲了画面题款钤印的重要性及其布局原理,使我茅塞顿开。老师的画,经常是寥寥数笔,看似简单却能回味无穷,其实都是“惨淡经营”的结果。面对着老师的画,此时此刻,我似乎感到屋里升腾的蒸气和老师画里的云烟交相涌动,一股暖流渗透周身,使人心旷神怡,十分惬意和满足。这时,老师突然发问:“何为氤氲?”大家一时语塞,老师说:“你们想像蒸笼里的感觉如何?”顿时寂静中爆发出会意的笑声。老师就这样以其言传声教使大家一时领悟了画理。我从上学拜识老师至日后师从老师,除了课堂,更多的是“鸡山草堂”的薰陶,在这里,我不仅学习到绘画技术层面的知识、而且学习到老师对艺术的执著追求。在我们心目中,“鸡山草堂”是“一所不设围墙的学校”,更是我们温馨的家园。

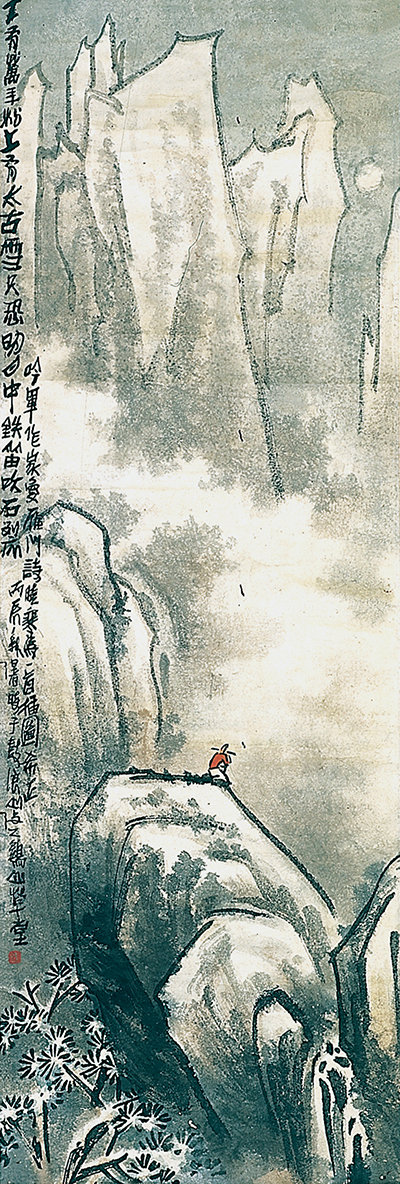

张晓寒 坐看云起时 1968年

老师教过的学生上千,接待的校内外学子无数,他总是真诚专注地与人倾谈,认真细致地指点求学者,我曾不止一次对老师说:“你的时间都被人占用了,应该有所节制,不然哪有时间画画?”老师说:“人家需要我帮助,有的老远跑来,能做到就要帮人一点,这也是做人的道理。”老师说他也想在有生之年多做些事,多画些画、多研究点学问,他说他的画还不够“老”、“辣”、“丑”,还需不断锤炼和提高,才敢去办展览。做老师的最不能误人子弟。他还说,能帮助别人,也是“直接间接为祖国四化建设做贡献”,所以再忙再累也能“精神抖擞、心安理得。”就在他病魔缠身不能再为老年大学上课时,仍交待我准备教材,替他上课,不使老年学员的学习中断。老师几十年教书育人、言教身教并重,他一直告诫我们:“人品先于艺品”,“做人不行,艺术也不可能学好。”“品格不高、落墨无法”。他说:“搞美术教育的就应该把学生的心灵教美。首先自己就要具备一个美的心灵。”“要有点克已复礼。”记得上学时,有一次老师带我们到德化的瓷厂实习,和我们同吃同住同劳动,山区较冷,每逢星期天休息,我们学生大多睡得很迟,老师却早早拿把锄头,上山去找古窑址,挖瓷片做研究,当我被同学唤醒后得知,急忙起身追赶,从此再也不敢睡懒觉了。市文联承接厦门机场壁画装饰,还有华侨大厦和南普陀室内书画布置这些有报酬的工程时,都是约请老师主持设计,但老师都安排分配给其他教师、学生,自己不画;在为厦大陈嘉庚纪念堂创作巨幅国画时,他让我和卢乾当助手,历时半年,补贴都给我们两人,自己一分钱也不拿,老师德高望重,却从不以自己的名望和艺术作品当名利的敲门砖,在对学生传授专业知识的同时,以自己的言行,“润物细无声”地使学生潜移默化。

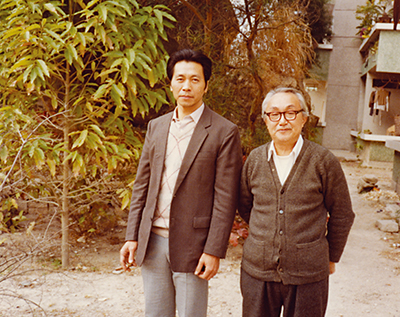

林生与晓寒先生摄于福建工艺美术学校

一九七六年初,神州大地阴霾密布,“四人帮”疯狂施虐,矛头指向敬爱的周总理,黄永玉先生怀着对总理的崇敬冒着风险刻制了一幅木刻版画《周恩来像》,并很快寄给张人希先生,人希先生又立即带来给老师看。那是一个寒夜,我也在场,只见两位在“文革”风雨中饱经磨难的画家满怀深情注视着画像,悲愤无语。我从他们忧郁而闪亮的眼神中感觉到中国知识分子忧国忧民的高风亮节。第二天,老师挥毫作《风雪颂》,画面上狂风呼啸、飞雪满天,岩上青松挺立,铮铮铁骨,宁折不弯,天地正气,跃然于纸上。我伫立画前良久,被笔墨的力量所震慑,心潮起伏,久久不能平静。隔两日,我也以其意画了一幅高山松瀑图,拿给老师看,老师洞明我的心思,遂奋笔疾书:“万顷波涛付诸江河日夜潮。”这是老师第一次在我的画作上题字,记录着师生共同的思想感情,我至今仍珍藏斯图,作为永不忘却的纪念。

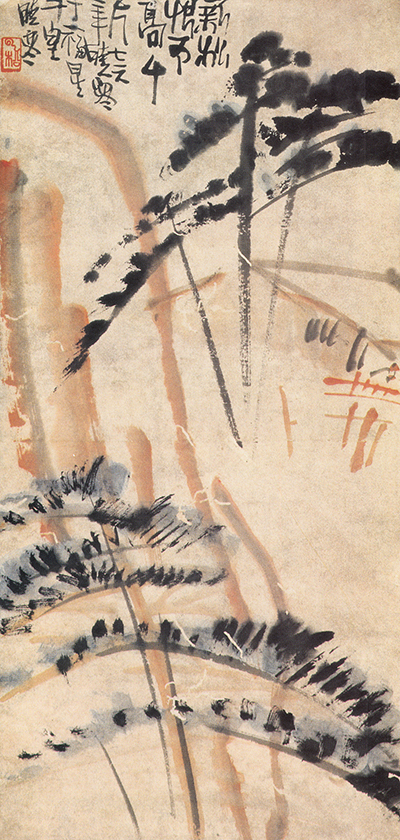

1976年 新松恨不高千尺

十年浩劫,老师被扣上帽子、抓去批斗、乃至入狱,受尽种种折磨,当时的“革命组织”还四处发函清算“鸡山黑店”成员,搅得满城风雨。老师对我说他个人可以忍受泼向他的污水,但不愿因为他的问题连累学生和其他人,所以决定到北京中央信访处反映自己的情况。当时厦门火车站一带两派武斗正酣,我怕路上危险,建议老师乘船到集美去上火车,记得那天清晨,我送老师到第一码头,扶着老师上了一艘帆船,目送渐渐远去的帆影,心中有说不出的痛楚,只能默默祈祷老师平安归来。即使在这样险恶逆境中,老师仍然坚定自己的信念,没有消沉和悲观。他在我和同学家小住时,仍然看书作画,我那小小书架上寥寥几本书籍老师都一一读过。其时,老师或许预感时势会更险恶,将他所作的八幅来不及题款的画寄我保存,其中有《屈原行吟图》、《山重水复图》、《毛泽东桔子洲头词意图》、《坐看云起图》等。我无法想像在巨大的精神压迫和肉体摧残之下,老师还能从容地画出这批如此完美的作品来。“文革”后我送还作品,老师异常欢喜,反复翻看,说要赠我一幅纪念,我当然十分高兴。自从经历人妖颠倒的年头,目睹黑白混淆的世间,我思想迷惘、心灰意冷。《坐看云起图》乱石错落、流水呜咽、孑然一身、坐看云起、一点悲情、几分惆怅,正合我当时心境,于是挑了这一幅,老师欣然题字赠我。“文革”期间,我并未遭难,虽不苟同“知识越多越反动”之时论,但看到老师无端受辱,看到诸多尊敬的文化人难逃厄运,对艺术已无热情,更提不起画画的兴趣;老师却是劫后重生,有如受尽创伤的勇士,揩干身上的血污,抖落身上的尘土,向着他认定的方向,加快步伐继续前行。他从监狱出来后,既感慨又风趣地对我说:“不知为什么,造反派抄家时没把我的砚台抄走,这恐怕是天意,就是要让我画画。我人还在、心不死,就要继续画下去!”以后每次到老师家,总能看到许多诗画新作,随着春风解冻,万象复苏,老师恢复了名誉,教学和社会工作很多,“鸡山草堂”又是门庭若市,我知道老师写诗作画都要等客人走了之后的深夜才有时间。老师的负荷太重,又不会珍惜和照顾自己的身体,终至积劳成疾,过早离开人世,令人痛惜。

每次到老师家,老师都问我带画来没有,我因为没画,常常不敢去见老师,但又很想去找老师,心情很是矛盾;老师每次到我家里,也要看我的画,我拿不出画来让老师指点,很是惭愧。一日,老师作客寒舍。饭后,我们都有几分醉意,老师命我备纸,画了幅画,题上一句“新松恨不高千尺!”,这分明是对我荒废学业、不思进取的严肃批评,同时也是希望我能振作起来,不要自暴自弃。回想往昔,要不是老师的一再教育和鞭策,我可能早已放弃画画去干别的事了。

我永远感激老师,是他在我消沉困顿的时候拉我走上正路。

二零零三年元月写于《松风》改版之际