因为独特

——张晓寒山水画随想录

文/王璧

刮了一夜风,凌晨四点突然睡不着,一个人在顶楼铁皮屋里傻坐着,头上铁板与风雨在交谈,声音很特别也很有节奏。

哦,很独特。一个人感觉很好,很自由,想怎样就怎样。放一张CD。像神经病,一会儿坐着,一会到书廊挑书瞎看。忽然慑手慑脚走到窗前,往外窥视——远处观音寺显得那么遥远,很深很邃,很神秘,摇摇晃晃——有些许灯:幽红的,惨白的还有闪黄的,大大小小。有一盏灯很特别,象个熟人,让我喜出望外,胡思乱想。

看书。李世南说他清晨做了个梦,梦里看一本画册,“其中有几幅山水画,很怪,仿佛是从空中俯视,用很粗放的线条勾勒。”我哈哈大笑,可能先生所看的画册,莫非也是张晓寒画集了。此时,我也在观赏。

我曾经与厦门几位画家闲谈,问厦门谁的画最有独特的气格,大家没有争议,一致认为是张晓寒山水画。这里不仿套用一句08春晚的名言来说明:“为什么呢”?

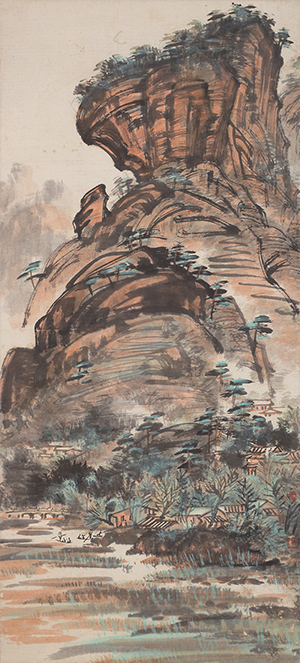

武夷大王峰图 张晓寒 1978年

因为独特!

一个画家的艺术语言应该是独特而有明确的意识,然后逐步去强化,完善它。画家穷一生精力无非是研究自己的语言,而且这种语言有它的继承性和独具的风采。后人记住你的,不是你画了什么,而是记住你创造的独特语言。张晓寒山水画的艺术语言有许多评价,人们看到“晓寒作画,有时灵感迸发,纵情挥洒,有时冷静构思,周密营构,虽然大刀阔斧,挥写自如,却又含蓄蕴藉,形神兼顾,他把握景物的主要特征,大处落墨,寥寥数笔构出主体气势,即使笔墨不多,也已骨肉匀停”。“先生铿锵利落的中锋用笔,力透纸背,老辣苍润的墨线长短相济,动静相生,极富节奏感和质量感。在极简练的笔墨框架上,溶进极丰富繁复的渲染,墨、色、水层层进入,重重堆渍,异常滋润浑厚,空灵松动。其墨色浓淡干湿,墨点的虚实疏密,空白的大小位置均能恰到好处。其画作呈现着一般山水画达不到的极为浓厚的环境气息。氤氲之气扑面而来。”(语见《尺幅丹青永垂史册》艺术评论)我对张晓寒山水画研究不多,但对作品中“得于阳与刚之美者”(清姚臣传语)的笔墨语言和独特的骨法用笔感兴趣。私心以为张晓寒山水画同乃师潘天寿的山水画相比较,都注重山川的神与质的 语言提炼,都极其重视笔、墨、气息神情和风韵格趣四者俱全,而以笔为骨,墨和色彩为血肉,气息神情为灵魂,风韵格趣为意志。寿者主张“画事以笔取气”,晓寒主张“画意实属艺术之魂”。就神与质论潘天寿先生“一味霸悍”、“强其骨”,似“质”更胜。像《雨后千山铁铸成》从“铁铸”点题,描写山川的象钢铁铸成那样富有浓郁的色彩和厚重感,使人觉得江山真如铁铸。而张晓寒山水画发挥了唐代美术理论家张彦远《历代名画记》中的观点:“古之画,或能移其形似而尚其骨力。以形似之外求其画,此难可与俗人道也。今之画,纵得形似,而气韵不生,以气韵求共画,则形似在其间矣。”他说:“中国画重视对大自然的体验,对精神境界的追求”。先生山水画,追求从内容到形式的民族化,遵循“外师造化,中得心源”的创作方法,几十年如一日,从不间断到真山真水里去体验,足迹遍及川黔陕桂,江淅皖赣,滇陇湘鄂,饱游饫览,积累了丰富的创作素材和构思,加上深厚的知识学养,“这使他对诗意画理领悟更深,意境的营造和发掘更充分。可以说,他具备了诗心慧眼,能在极平凡的自然景观和生活场景里味出诗情画意,构现出新的意象,新的表现方法,使作品境界高深,意味隽永”(语见《张晓寒艺术馆》评论集)张晓寒山水画是否在神质上胜过乃师,我不敢说,但对作品神采蕴育和语境的打造与“畅神”的境界上,简练畅达的形式语言,骨力洞达的方折笔法,已透露出画家在逆境中想表达的气格与理想。像《壁立万仞》山水画,我曾经与章少友、吴建生诸画友登泰山时畅谈过“壁立千仞”的含意,当时泰岳山颠刻有此四字榜书。但返厦后观赏张晓寒先生此幅山水画作品时,突然有所震憾;顶天立地,坚实厚重的山岩与挺立山峰颠的古松,这就是“云松”,他显露出一股凛然正气,表现了坚贞不屈的人格力量。

还是因为独特!

气格的独特又在于笔墨语言的强势。一个画家的艺术探索仅仅有高格的思想政治意义和类别的图案是不够的,如果最后未能完善自己,未能成就自己独特的语言,(我以为最重要的是笔墨语言,而不是笔墨等于零的语言),而这种语言要达到一定的高度,那么,在绘画历史的长河里,他只不过是一闪即逝的流星,更遑论创造。“画家的艺术探索可以分为三类:有意义而没有结果,画得不错却无意义,即有意义又有成果,最后一类少之又少。”(李世南语)张晓寒山水画是写意的,乃师吕凤子、潘天寿的艺术思想与画风尤其深刻地影响着先生,奠定了先生以后形成的以线为主,删繁就简的艺术风格基础。张晓寒山水画的笔意是解散了古代写意山水画的笔墨程式而按照强化意境与纯化语言的现代要求重新组合。他在造境上,务求强化笔的张力,力避繁细,突出“大势”和“大象”,于单纯中尽变化。就笔墨二者关系而言,张晓寒比乃师潘天寿更突出方笔法。在篆隶笔法形态的点线中,先生化繁为简,把前人的勾皴点染色色俱全,省略为长线大曲,合勾皴为长线,以湿笔代皴代擦,突出 轮廊线与点,造成繁弦急管中铁板铜琶的强节奏。就笔墨的运作程序而言,张晓寒先生更以写意花鸟兼勾带点的一次性过程,改造了写意山水画先勾后皴再擦再层层积染最终打点收拾的程序,通过由浓到淡,由干到湿点线对比交错,而且重在线的阔达与方折的笔势运动,在单纯中见变化,把山水画的笔气、墨气、色气,向有气势、有气度、有气机、有气韵的高层次上发挥,在有意和无意之中发展了“骨法用笔”的机趣。在新的意义上复兴了笔墨与意的传统,弘扬了物我合一。从整体上,从独特语言强化上观照自然的艺术思维,却又与了无个性,空泛其内容而僵化其形式的某些古代写意山水画划清了界限。

是因为独特!

因为独特

张晓寒山水画随想录

常常看到这样一些作品中,猛一看真不错,墨气、线条、色调都很好,决非一日之功,而且也有一定的才气,但为什么这样的作品看多了就失望了呢,就不能长久动心“来电”呢?想了好久才明白,原因在于他只有一副平常人的眼睛,他在画面上再现的只是平常人看到的这个世界,这样的画比比皆是,一千个画家都可以画得出来,而且画出来的都差不多。一帧好画,属综合艺术,诸如品德、学养、气节、襟怀等皆包涵其中。画有雅俗格调高低之分野,这同市场炒作无关。宋玉言:“曲高和寡”;老子言:“知希为贵”,可知其意,恽香山曾题画云:“画须寻常人痛骂,亦是好画”。可能已是极端。听说陈老莲每于年终,即展现平日所积之画,邀友观之,赞之好者,“即时裂去”,把它撕掉了。古人讲精品意识,讲流传正宗,为后世负责,非纯真内美者,不能为众之的。张晓寒先生的山水画据说市场价格并不比某些平庸画作高多少,因为他的独特气格与意义还不为世人所了解。一个艺术家应该有一副独特的眼睛,这样的眼睛看世界有独特的角度,独特的理解,独特的感受,从而有独特的表现。这种独特性,张晓寒先生的山水画作中已有了,只是天不遂人意,没能让他把这种独特的感受画得更长远,更完善。

二○○八年三月草于北望园山居