晓寒画竹

文/林庶

翻看《张晓寒画集》里的作品,总是让我想起当年张晓寒老师上课时不断强调的“理一万殊”、“心师造化”、“迁想妙得”、“以形写神”、“气韵生动”、“狂怪求理”等高度浓缩的画论格言,这些话头不仅为当时我们这些初生牛犊提供了创作的精神内涵,甚至超越了中国绘画本身,对于过去和现在,对于世界大反差的文化艺术创作与欣赏都是适用的。

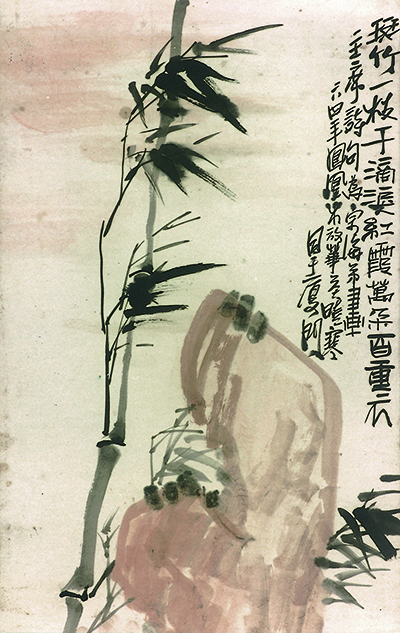

张晓寒 斑竹红霞 1964年

张晓寒老师作为一名山水画家,偶尔也画人物、花鸟。但我感觉他的花鸟画,尤其是以竹为题材的作品更能体现出他的情性和绘画功底。收入《张晓寒画集》中的《斑竹红霞》画的就是竹石(见附图)。此幅作品画面十分简约抒情,自地角伸向天头的竹枝竹叶借助酣畅的用笔将画面切割为左右两部分,前面硕大的怪石由于其造型与色墨的恰如其分,克服了石头自身特有的笨重感,消化了一部分由于风竹产生的自左向右的动感,在画面底部与竹枝构成了一个巧妙的三角关系。右下部分略显纷乱的竹叶,作者有意将它们置于石头背后,使之有所“收敛”而有条理;竹叶与石头的色差关系而产生的层次感,使画面趋于生动完善。右上方亦篆亦隶的题款,与左边的竹枝遥相呼应,以文字之静态,承接竹枝叶之动势,不动声色地将枝叶的动乱之势消弭于四行文字之中。尺幅之内,衢地则合交,圮地则行,围地则谋,死地则战,有张有驰,气象万千。

“畅神而已,神之所畅,孰有先焉!”(宗炳语),张晓寒老师的作品给人的第一感受就是“畅神”,无论是“黄家富贵”,还是“徐熙野逸”式的作品,或是“成教化,助人伦”的作品,张晓寒首先呈现给读者的是绘画艺术的美感享受。这种美感享受是与他特有的凝练的笔墨程式分不开的。《斑竹红霞》讲求骨法用笔,以线造型。从中可见其特点:一是概括能力强,二是流动性。为表现竹内在生命力和作者的情怀提供了坚实的基础。“夫画者,笔也,斯乃心运也。得之于心而应于手也。”(宋郭若虚《图画见闻录》)晓寒老师将《斑竹红霞》一画中竹石物象 淡化,使笔墨得到最大限度的延伸,从而使笔墨所产生的形式美感与自然生命力的特征产生同构效应。《斑竹红霞》不仅仅有着可欣赏画幅的整体视觉效果,而且也可欣赏一点一线的审美价值,缘于此,张晓寒作画惜墨如金,具有高度凝练的点线实现了他的主观意向。因而,点线构成形式与过程得到张晓寒五十年如一日的重视和强化,反之又充实了其内涵的丰富性。“勾勒旋转,直中求曲,弱中求力,实中求虚,湿中求渴,枯中求腴”,感悟了物象与意象之间关系之后,对笔墨的重视和对笔墨的锤炼,使张晓寒的花鸟画笔墨炉火纯青。

张晓寒花鸟画让人觉得有欣赏趣味,还有一个原因是他有意无意把花鸟画与书法艺术的笔墨观蕴合在一起。前人柯九思说:“写竹子用篆法,枝用草书法,写叶用八分法,或用鲁公撇笔法,木石用折钗股屋漏痕之遗意。”当然柯九思说的有些绝对。《斑竹红霞》里看不到“竹用篆”、“枝用草”、“叶用八分”,但你仔细品味,确能感到“鲁公撇笔法”和“折股的遗意”。在笔墨的点划形象之外又增加了内涵意旨,不仅超越了竹石物象也超越了点线自身,自由任意的点线得到了另外一种规范。这种具有高度凝炼的表现形式,是很容易束缚画家的创造力,非得有深厚的传统功力和宽广的文化学养方可心手相应地驾御之。赵之谦、吴昌硕、齐白石先后出现的集书法、绘画于一身的大师使中国花鸟画笔墨书法化达到了前所未有的完美程度,在笔墨中求生存的现代国画家其推陈出新的艰难是可想而知的。

晓寒老师爱画竹,其情结可追溯到魏晋时期士大夫们对“朗朗如日月之入怀”的内在人格的追求。东晋王徽之爱竹,曾寄居于友人家的空房屋,在空宅地上种竹树,时常对着竹树啸咏,还说:“何可一日无此君!”他在吴地时,听说某士人家有片好竹林,便径自去那里,对竹啸咏,主人把周遭洒扫干净,请王徽之坐下赏竹,最后王徽之尽兴归去。在客观自然形态之中,自然植物竹子并不具有某种精神意向,它们并不以爱竹的文人和画竹的画家的精神意向而存在,它完全是按照自然规律随其自身生性的需求适应着时空的变化而存在,竹子这种生命的变化过程中也展示出了它所特有的特质形态和顽强的生命力以及冥冥宇宙内在法则的支配力。画家作为大自然生命存在的一部分,他与竹子同样存在内在规律性,不可能超越单一生命存在的内在规律性,但作为艺术家是充满着精神意向需求的选择性和创造性。面对竹子的一枝一叶,张晓寒在绘画过程中并不仅仅以象形为满足,而是通过一定的物态形象去展示生命存在整个的过程,并将它们的客观习性与人的际遇、理想相联系,使竹子与作者精神得到沟通,从而把对物象的传神写照变成对生命意志的肯定。对竹子内在生命力的把握,一方面是出于直观的认识能力,另一方面则是需要心灵的静观感悟。“江馆清秋,晨起看竹,烟光、日影、露气,皆浮动于疏枝密枝之间。胸中勃勃,遂有画意。”(郑板桥语)郑板桥清秋晨起,看竹衍生出一种意境,与张晓寒对竹迁想妙得的情感注入而得象外之致应该说是一致的。

通观张晓寒所遗留下来的山水、人物、花鸟作品没有一件不是品相完好、神清气朗、笔墨秀丽。我想这与晓寒老师讲求自身脱俗的风度神貌与高超的内在人格“合一”是有着内在联系。张小梵感叹:“每谒师,总望能在老师跟前多坐一会儿,即便相对无言,亦觉松风飒爽,清醇透醒。父亲颇有同感。”也无怪乎林小龙、马应瑞平时即使没事也要找借口到晓寒老师家里坐上半小时。我和其他同学认为这就是晓寒老师身上魏晋风度的吸引力。所谓“目送归鸿,手挥五弦;俯仰自得,游心太玄。”反映在晓寒老师的作品里,注重的不是外在的纷繁、怪异的物象,而是脱俗、俊丽的风貌表达出人的内在精神性——人的潜在的无限可能性。我想也正是基于此,魏晋时期的“以形写神”和“气韵生动”,作为绘画原则被晓寒老师课徒时不断重复和强调,是毫不奇怪的。

在与晓寒老师的接触中,我感到他的作品里还有一种欧阳修标榜的“深远闲谈”的境界,来自儒、释、道思想合流,源于小时候就深深根植于他心田的“修身、齐家、治国、平天下”入世精神与他对生命短促、人生无常的感悟而追求精神自由出世思想的矛盾和统一。说到出世与入世的思想,话就说远了,回头再看看《斑竹红霞》,似乎又听到老师讲授秘诀:……得其形,得其神,得其韵,得其意,得其趣。