都市水墨的先行者

——读张晓寒先生鼓浪屿画作

文/林良丰

上有浩浩之天风,下有泱泱之大海”。前人镌刻于日光岩上的题识,道出了鼓浪屿这1.78平方公里土地的气概,而近人蔡其娇先生的《鼓浪屿之波》则是唱尽了鼓浪屿这一海上明珠的婀娜多姿和万种风情。“月下的鼓浪屿,睡中的美人”,名闻遐尔的鼓浪屿有着海上花园、万国建筑博物馆、钢琴之岛等诸多美称,她不仅是音乐家摇篮,也是文人、书画艺术家的摇篮。远在明代天启年间,就有学者池显方用“连天荡溟渤,小峦独突兀。古木夹寒烟,与波相出没”。的诗句吟咏鼓浪屿,而近现代著名文人林语堂先生亦曾卜居于此,著名画家张晓寒先生自北京来厦门执教后,就于此居住达三十五年,直至去逝,与鼓浪屿结下了不解之缘。

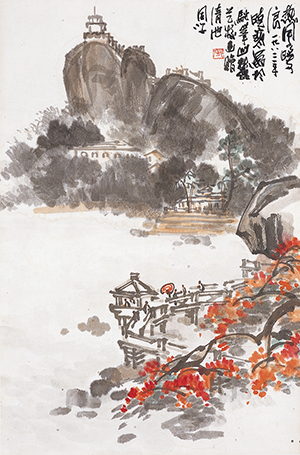

热风暖浪 张晓寒 1983年

晓寒先生把厦门,把鼓浪屿做为他的第二个故乡,用他的画笔,热情讴歌这方四季如春、花香鸟语的热土。婆娑婀娜的相思树,满树放花的凤凰木,万国建筑、帆船、帆板、渡轮、大海、海鸥,都是他诠释鼓浪屿的题材,他画《鸡山待晓》、《晃岩朝晖》、《英雄山下》、《九夏生寒》、《古避暑洞》、《菽庄花园》、《热风暖浪》、《郑成功塑像》、《鼓浪烟雨》等一大批鼓浪屿景象的作品,在他的笔下,见不到古人山水画所呈现的隐逸情调,而是对生活充满无限热爱的灼见和对鼓浪屿的满腔热忱。“市声到海迷江雾,花气涨天成彩云。”这是晓寒先生题鼓浪屿的诗句,也是他对鼓浪屿的诠释,他用独特的直线和摸索出来的独特表现手法,有机地结合在一起,完美地表现鼓浪屿特有的自然与人文景观,同时,又不失传统的笔墨准则和审美意趣。《晃岩朝晖》—图,畅快淋漓的笔墨高度概括地抹出日光岩的巨石,一轮朝阳从巨石后面冉冉升起,没有多余的笔墨,而使观者如临日月同辉的境地;而《热风暖浪海阔天空》则是描绘港仔后海滨浴场的绝妙佳构,几树起舞吐花的凤凰木,映衬着搏击大海的无数游泳者,尺幅不大,却有“万里长江横渡,极目楚天舒。”的气概;《鼓浪烟雨》—图则纯用水墨,将鼓浪屿最具标志性的日光岩,郑成功纪念馆、八卦楼、钢琴轮渡、大榕树,浓缩在一个画面中,笔墨不多,却道尽烟雨迷 中的鼓浪屿风情,这是晓寒先生生活在鼓浪屿,摄起鼓浪屿的最具特点,外师造化中得心源的最好典范例子。

“长桥支海三千丈,明月浮空十二栏。”这是鼓浪屿菽庄花园四十四桥上的一副对联,旁邻“海阔天空”的枕流巨石,天风海涛,鼓浪潮音,映衬着巍巍晃岩,构成一幅天然图画,晓寒先生屡屡用画笔描绘这一美景,有明月浮空的夜色;有击水沧海的夏日;有烟雨笼罩的初春;有花树烂熳的绵绣,同一题材,却有着千变万化的情致和笔墨韵味及不同的表现手法,这也是晓寒先生对自然体察入微的折射和深厚传统功力的体现及其独到的才思,然而,最重要的是,他对鼓浪屿的一往情深。

近几年来,美术界对表现都市景象的作品,大为推崇,人物画先行,山水画次之,并冠于“都市水墨”的雅称,相继在深圳、上海等地举行专题画展及学术研讨会,而晓寒先生早在上个世纪五、六十年代就以其画笔进行这方面的探索,并成绩斐然,使都市景象与传统山水笔墨完美地结合并融为一体,创造出一种有别于传统的诗情画意新境界。基此,可以说在这方面,晓寒先生有着灼知的远见,堪称都市水墨的先行者,鼓浪屿孕育出来的艺术家。