《春意浓》与《桃花江上》两幅画

文/林良丰

我跟随老师十来年,情同父子无话不谈。老师一共送给我两幅画,即《春意浓》与《桃花江上》,两幅画一前一后,相隔十年由我珍藏。

我搬过好几次家,老师送我的《春意浓》一图,总是照例悬挂在我的书房里,朝夕相对。人生有许多的事可以忘却,所谓过眼云烟不必执着;有许多的名利可以淡漠,所谓淡泊明志安贫乐道。但对于老师的画作,我却深深地爱惜着。

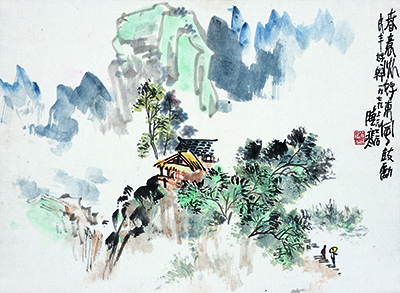

春意浓 张晓寒 1979年

《春意浓》一图是老师送给我的第一张画。那是一九七九年春季,我就读闽工美校第二年,老师任我们绘画班的山水课程,我看不懂老师的画,但总觉得老师的画充满了诗的韵味,充满了生活的情趣,画面上总透出一股清新的自然气息,犹如王维的山居诗一般的醇厚恬美。我们人手一张老师的范图,大家轮流交换临摹,那廿几幅范图我至今记忆犹新。大部分画作是描绘福建山水的,有闽江筏歌、银城古榕、九龙江畔、林区晓烟、水乡蕉林、英雄山下、晃岩朝晖、鼓浪洞天等等景色,每幅画都用不同的表现手法,呈现出不同的韵味,浓妆淡抹各具特色,读来犹如一行行的小诗,沁人心脾。我用了很多的时间来临摹这些范图,几到废寝忘食的程度,那一大叠作业博得了老师赞许的眼光。那天,我大着胆子,怯生生地请老师示范相思树的画法。对于老师,我是既尊敬又畏惧,根本不象现在的大部分学生敢于铁面无师,潇洒得很。提出这个请求后,还真怕遭到老师的拒绝。老师慈祥地笑了笑,便坐在我的方凳上,缓缓地用笔画出一组相思树的枝干,然后再用破笔点点出树叶,罩以石绿,顷刻间,一组相思树前后掩映,婆娑起来,犹如敦煌舞姿一般的迷人,每棵树都具备活生生的性格和生命力。稍停片刻,老师又在树后补上两椽茅屋、数笔悬崖、一座山峰,屋边几块墨点错落有致,溪声在耳。最后,老师用花青色以侧锋忽高忽下地写出远山的变幻并衬托出云烟的飘忽不定,再配以点景人物,达到可居可游的艺术效果。画面景物不多,却是“春雨润山家,溪声伴读书,”一派早春气息,老师余兴未尽,一鼓作气题下了:“春意浓、好东风,鼓励良丰好好干。一九七九年上元之后,晓寒”的款识,我如获至宝。对于老师的厚望,二十几年后的今天,面对这幅画时,我总觉得惭愧和汗颜。

桃花江上 91x51cm 1960年

《桃花江上》一图是老师送我的第二幅画。这幅画创作于一九七八年春,当时我刚踏进校门,老师则重返教坛,迎新晚会上老师激昂高歌的那一幕,至今犹在眼前。每当几个老同学聚在一起时,总免不了忆忆旧,也总免不了会提起迎新晚会的热烈场面和与老师相处的那些岁月,虽然人不能生活在回忆之中,但温故而知新,许多事情回忆起来才倍觉可贵。当时,老师为了表达重返教坛与迎新的喜悦之情,挥笔画下了这幅画。画面上近景桃花盛开,错落有致,一群学生背着行李画夹搭上渡船,以达艺术之彼岸,远处几间房屋掩映在花丛之中,一片薄云贴着青山缓缓流动,远山水墨交融的墨块与近景桃江的花树,形成了强烈的对比,色彩浓艳而庄重,构成了一幅春光明媚的江南景色画卷。我清楚地记得,当时老师在这幅画上题了“杏花春雨江南”的款识。一幅好的作品,其艺术形式与意味是能够深深感染、震憾读者的,犹如唐诗宋词一般,并不因为岁月的流逝而失去生命力,相反的,更能体现其永恒之所在。相隔十年后,一九八八年春天,我在整理老师的画室时,在纸堆里无意拾到了这幅画,正如久别重逢的挚友一般,心情激动得很,画幅完美如旧,只是款识已被裁掉。老师当时已病得很重,当我将这消息告诉正在住院的老师时,老师只是淡淡的一笑,“你如果喜欢,就送给你吧。”稍后几天,刚好老师为答谢郭再生与叶君伟两位医师,而将家里的两幅作品带到病房落款时,我也特地将此幅画作呈上请老师题字,老师高兴地题上了“桃花江上美人多,良丰拾得多年旧作为题并赠,晓寒时于病中”字行之间多少有点赞誉、欣慰,题罢,老师笑了笑说:“这一行字(晓寒时于病中)上面还有空白处,要不要补上‘十年后’三字,”我站在老师的身边,明显地感到老师已体力不支,怎忍心再让老师操劳。后来,这幅画还是老师出钱装裱后送给我的。老师总是说,送人作品,犹如嫁女儿一般,要经得起推敲和品评。这幅画是老师生前送人的最后一幅画,失而复得,倍觉可贵。古人言,对明月而思故人,如今月近中秋,面对老师前后送给我的这两幅画,其音容笑貌,宛在眼前……。