谈谈偶然为之

文/林小龙

先生偶尔也画花鸟画!也许您不曾见过?但我却见过几回了,并且深有感触。所以,我认为有必要谈一谈。

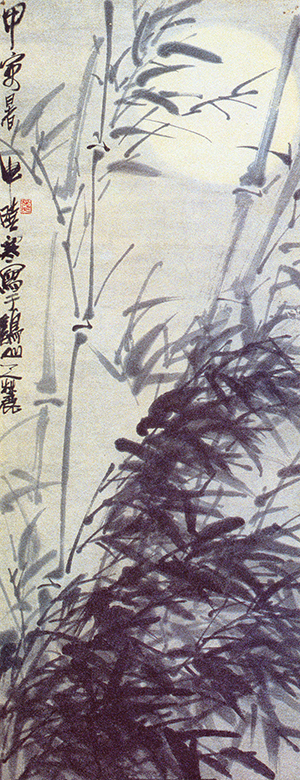

先生草堂前种有一丛高过屋顶的绿竹,我很小的时候就见到它,直到现在那高耸的竹梢还在风中摇动,似乎要扫去浮云,让那天空更蓝更蓝。先生的画室里也有自己画的一幅墨竹。劲挺的竹节,柔韧的竹梢,以及在风中沙沙作响的竹叶,象门前那丛竹的写照!图中纵横的笔意,淋漓的水和墨的交响曲,给人感受到一种飘动;竹后的背景衬以几笔淡淡的花青色,又有一种虚幻的、浮动的夜色溶溶的感觉,那感觉令人心平气和,仿佛让人看到曲径通幽、小桥流水、茅屋数椽,透出灯光窗里传出朗朗的书声;远处,月明星稀,天空莫测高深……。

先生写竹仅写胸中之逸气耳。它带给人们的感受当然是因人而异——仁者见山,智者好水!

竹月山风 张晓寒 1974年

古来写竹名家,历有其人。郑板桥写竹,自写胸中之竹。得益于纸窗粉墙、日光、月影之下。故写出之竹,劲秀而挺拔,疏朗而飘逸。在墨法上,以浓墨为主,衬以几笔淡墨,在整体上略求有变化而已。至于石涛和尚虽然满纸潇湘之意,笔墨也淋漓酣畅,但必竟太注重客观之外形耳。到了吴昌硕开创海派大写意花鸟画法,以篆法入画写竹子,虽不拘一格,老笔纵横挥洒,然而布局上终究少变化。唯有蒲华出手既快,洒脱而不求形式,浓墨淡墨随心而出,三笔五笔自然成形。虽然后人评论说他有许多作品为粗枝滥造,但就书上发表和我所见到的作品,却件件珠玑,令人刮目而折腰!先生虽然不以花鸟画见长,然而是属于文人戏墨,心中想到,即要捉笔摊纸一泄为快。所以一经出手则有惊人的地方!且不去谈他笔墨的变化,就形式而论,先生同历代画家的画竹法皆不一样。一来不讲究竹叶的画法,所谓攒三聚五,什么个子、介子、飞雁式等。二来不从折枝去描写。三不陪衬湖石假山。光写丛竹的勃勃生机,大处着眼,大刀阔斧的挥写,真是“丛丛竹竿密密排,片片竹叶成阵来。我自写我胸中竹,烟云满纸挂书斋。”图中的笔墨和画中的意境同样清新。挂在粉壁之上,使来往的客人又增加一份清心的感觉和美的享受!

先生常说:“画画要立意,先在心里打腹稿,待成竹于胸,再从容挥写。看似三笔五笔,很容易的事,其实,这是我几十年苦练出来的功夫啊!”先生的话浅显易懂,说明了绘画的道路是没有捷径可走的,只有刻苦锻炼,不断积累才能做到随心所欲。画家陈师曾有诗提到:“自爱青青小竹竿,胸中吐出却知难。”郑板桥也说过一生写兰,半生写竹!大画家齐白石是中国人民所敬仰的艺坛巨星,他把一生的精力都倾注到书画里面。难得同朋友出去应酬、饮酒、喝茶的,而是“晨起挥毫当早朝……”,勤于作画不息。不明此理之人看见这位老人,便说他木讷、呆笨。却不知他大智若愚,秀之于内也。外国人看他用精湛的笔墨在数分钟内画出神形兼备、呼之欲出的河虾时,大赞中国画的神奇和东方水墨艺术的高超。这些都在说明中国画难与易的关系问题。

现在许多人刚刚才学会画画,却很喜欢表现自己的才干,随意提笔挥洒,好象很容易似的,只要冠之“国画”之名,尽可在题款上注明“一挥”的字样。无怪现在中国画到处泛滥,使得这样神圣的画派,竟遭人斥骂为“走江湖”的骗人玩艺。当前中国画改革的呼声甚嚣尘上,少数激进派提出中国传统绘画已到了其终止生命的穷途末路。难道对我们来说不是一种教训吗?

品评一件艺术作品,新不新并不是唯一标准,变革是发展的手段,好不好才是永恒不变的标准。黄秋园、石壶的艺术就是说明!

先生的画在当代中国画坛也可以算独树一帜。就他的艺术来讲,是完全植根在深厚的中华文化土壤之上而极富传统精神的。他在成熟期的艺术中所表现出深厚博大的气象和精到穷通的刻写,他的画风笔墨恣肆排 足以雄视大千,他胸罗万象、满腹文采,使他能在偶然为之中,能控制笔墨,画出神来之笔!

所以,中国画看之容易,学之则难,深入之则更难也!中国画的前途是光明的。

倘若天假先生以大年,以其深思敏悟与世少其俦的传统动力,必将振翼雄飞于中国画坛,成为借以开今的画苑巨匠。虽然如此,他仍以自己的人品与艺迹建造了一座丰碑,让人们永远的记住他。