先生情深 明月不坠

——题张晓寒前辈画作二十四章

文/谢春池

二○○八年是著名画家张晓寒逝世二十周年,遵林生兄之嘱,原拟撰一文漫评晓寒先生的艺术成就,无奈杂务甚多,拖至交稿之日,只好凭平时阅读晓寒先生之佳作的感觉,作此二十四章散文随笔式的短札,以表崇敬之情,并就教于大家。

题《壁立万仞》

这是一匹蓝色的瀑布。

这是一挂飞泻的水帘。

这是一堵擎天的巨崖。

岭上——接近天边的地方。有一棵墨松,那是先生的画笔,独立一种境界。最吸引游子目光的,是那一缕白色炊烟,有点风,把它轻轻地吹动着,淡淡的喜悦从我心头溢出来,我蓦地明白是人间烟火使先生更为脱俗。

题《剑阁图》

先生是否曾经仗剑起舞,才使笔下的山峰峻峭得刺破云天?

最精彩是那匹驴子,无声地在崎岖山道艰难登顶。我想,先生或许以驴为榜样,才把生命的前行,表现得这般的执拗和不屈。我还想或许,能藏起人生锋利的人,才会在艺术创作中 把锋利表现得更为锋利。

题《风雨山居图》

山前的树,房后的树,崖上的树,都朝一个方向弯曲,它们被摇得不再动了,风在雨中吹过,先生听到了风声和雨声了吗?

山居最好!

那个古时留至今天的栖息之处,是否歇着先生的灵魂?

那位打伞上山的人是谁?诗意与足迹一起,被淋湿了。

或许我就是那个打伞人,因为在大山深处迷失了,才有幸和先生偶遇。

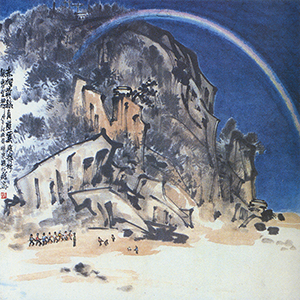

英雄山下 张晓寒 1978年

题《英雄山下》

先生以为自己不是英雄,而生活在鼓浪屿的英雄山下,先生是否有一些英雄的情思?

我知道那山原来不叫英雄山,是解放军登陆鼓浪屿,与国民党军一场激战,血染海水与沙滩,献出几多生命,而后,改名的。

不高的英雄山,让先生苍劲的线条画出战胜者的信念。那一道美丽的彩虹把山岗与天空连在一起,是否寄托先生对英灵的崇敬?

沙滩那一排持枪练兵的民兵或许应请他们离开,与画面不谐调不在于显得呆板,而在于不真实,生活与艺术的不真实。或许这又呈现另一种真实,这幅作品的时代的真实。

题《河西走廊所见》

把北方画成南方。

先生的南方情结何等的深厚啊!

我在河西走廊读到鼓浪屿的诗情。

山林晓烟 张晓寒 1976年

题《山林晓烟》

一片又一片的黑山林,氤氲烟云迷漫,因而,让我只见到一片又一片的黑色墨,只是有浓淡之分。

突然,山下耸起一排参差不齐却刚劲挺拔的黑色的塔形的树,松树?柏树?

这无关紧要。

我知道,先生画那样的树,是在画自已。

武夷印象 张晓寒 1977年

题《武夷印象》

不可替代的印象和不可替代的对印象的表现。在中国山水画的历史长廊中,这幅画应该改名为《张晓寒》,在大静态中,我看到大动态。一幅不会动的山水画,让大自然动得如此美妙,动得如此没有痕迹,这不在于先生的功力,而在于先生的造化。

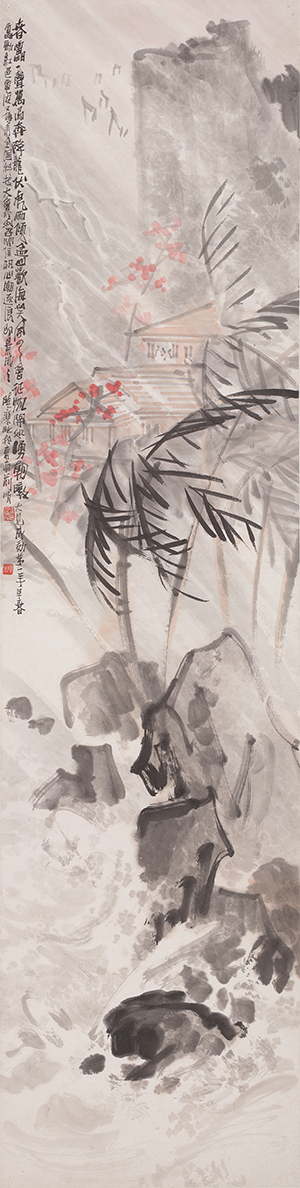

银流直泻九曲 张晓寒 1982年

题《银流直泻九曲》

满天风雨斜泼山峦、山居、山溪,如此生动,让我如临其景。先生的一支笔搅得天地间墨色这等酣畅,让我醉饮自然界的大音。

此时,我突然在风雨狂作的时候,那山腰上红瓦白墙的小屋里,我和几位友人,正在啜功夫茶,就忘了请先生进来避一避风雨,也喝两杯功夫茶。

那天,先生是否被风侵雨淋了?

题《万紫千红白鹭飞》

画我们最熟悉的菽庄花园,却画出我们有些陌生的风景。在白鹭开始归来的年代,让白鹭在港仔后的波浪之上飞舞,万紫千红才生动起来。让我十分惊诧的是——或许我寡闻少见一一居然,山水画里居然画上一群在海里游泳的男男女女,寥寥几点墨彩,竟让二十多个生命在海滩礁石海浪里栩栩如生,还有哪一位大师这样画过。正是这些似乎并不重要的生命的精彩点缀,使这幅作品与众不同,有些看似可有可无的元素,其实是不可或缺,只有少数人才明白这个道理。

题《万壑秋气满》

确实是“秋气满”有些留白的画面里,秋气满了。只有五六峰,并无万壑,何来万壑?这是世界画坛中的“京剧”,三两鞭即千军万马,五六峰即千山万壑。

不满才会满,淡得浓烈,才见真功夫。

题《看云图》

大自然的一幅素缟。

风定云轻的恬静和恬美让我在传统的画面里获新的审美。

那不 惹人注目的流泉与白云白岸融在一起,往低处潺潺而流,却使一种情思缓缓升高。

看云的人是先生吗?

闲时看云,人生的一大乐事,若进入某种境界,可是人生的一大收获。

题《九仙天开眼》

青绿山水里却敷一天的红霞。颜色对比的强烈并不新鲜,神来之笔在天上。天有眼,朝阳是眸子。凝视着我们这个人世间。先生以这个独特的意象要表达什么?

我不仅觉得这个构思的美妙,还无端地想起几句似乎不相关的俗语谚语:“人在做。天在看”。“头上三尺有神明”。

俗了,俗了!

先生莫怪。

题《解冻图》

寓意深刻。

在那个年代先生此图,应是心声的墨写。

两岸悬崖陡壁。云烟袅绕。蓝色的激流数只小船、几支长篙、六七船工。这般情景也算是此类作品所司空见惯的,不然,那化了的冰层,漂浮的冰块,使此图与众不同。这是对一个时代艺术的记载。

是的,坚冰已经打破。先生在不动声色的笔墨里,情不自禁地欢呼新时代的到来。

欢呼,自已的新生!

惊雷图 张晓寒 1977年

题《惊雷图》

纸上惊雷无声,我却分明听到一阵又一阵来自天穹的巨响。

远处是海,数页风帆不沉;近处是礁石,激浪撞击不已。满纸狂风,连高大伟岸的木棉树都擎着火焰般的花朵被吹斜了。

我从未见过那个年代谁在山水画中表现闪电,白色闪电。

先生无法抑制心中的激情,于是,借天象来表达自已的生命体验。

我与之久久的共鸣。

题《春雨楼头尺八箫》

纯然的墨色,墨分五色在这里演绎得淋漓尽致。

好文章,一个字都不能多,一字也不能少。好水墨,一笔都不能再添,一笔也不能再减。这幅作品,是否已达到这样的境地呢?

最惹人喜爱的是淡墨的柳,婀娜多姿,而淅沥沥的春雨,从先生的心里,落到纸上,被小楼走廊里那个男人手中的洞箫,吹出一派江南朦胧的诗意。

此时,先生是否想起江苏的故乡?对于先生而言,异乡的厦门已成了故乡,故乡则是永远的故乡。

题《海上升明月》

数十年前中国的山水画难得一见画海的。以画江画河画湖的传统笔法,画了一个东海,先生可谓别开生面。海峡的风在这里不断地吹,海峡的浪在这里汹涌澎湃,礁石上抚琴的人,正倾诉先生的心声。

月亮升起来,圆圆的橙色的月亮,被海浪托着,渐渐升起来。这一颗中华民族的蛋黄,在中秋之夜为两岸同胞送去光亮的香芳。

先生情深,明月不坠。

题《冰雪红梅》

刀削斧劈的山峰,被冰铸成倚天之剑,直逼深灰色的苍穹,被雪拭得闪耀寒光,仿佛一场决战就要开场。

不,那不是先生的立意。

山就是山,冰就是冰,雪就是雪。那疏枝上梅花已经为我们透露春的笑靥。

然而,我总觉得那几点殷红,是先生的心血,被不经意点缀出来。

题《安贫乐道》

这是先生的自我写照。

敬仰先生的人们都会赞同我的这个看法。

两株芭蕉,几树红梅,一棵高松,围着一间陋室,窗牖敞开,画者面对一张宣纸,手握蘸了墨的笔,正欲落下……。

典型的文人画。

令我肃然起敬。

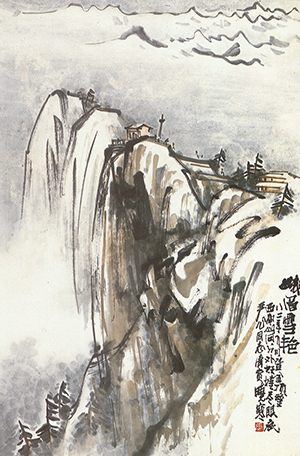

峨眉雪艳 张晓寒 1982年

题《峨眉雪艳》

国画的雪非高手难以画得引人入胜。先生的几幅雪景图则让我触到温暖的冰凉。

巍巍峨眉,气象非凡,四时皆可入画,而冬季最难赋予笔墨,单调里表现丰富,才是佳品。

先生把远山画活了,所有的留白都积雪成景。而近景以大片的白为主表现云烟雾霭,使冬天的峨眉如此的妩媚。

应了先生的一个“艳“字。

“艳”的雪是阴柔之美之极致,更是冬天的盛装,冰凉的温暖啊!

题《三峡星河影动摇》

写几块墨色礁石,让晃动光影的大河蜿蜒流来,一大片的墨色就是压住激流的大山,用, 一小块浓墨叨住一轮白白的圆,那就是悬在天之角的月亮。

先生善于用墨,善于表现光和影。

整个画面很黑,并不意味着画的是 夜色,把星光表现得闪闪烁烁,才是令人神往的晚上。

先生的自如,创造了属于自已的自然。

题《雁门诗意》

突兀的峭壁把一枚圆月夹在天上。

烟云雾气腾腾而起,黑与白的苍凉让我想起远去的岁月和古战场。

先生只点了一袭红衣在崖上出现,寂静的历史就有些响动。

题《新松恨不高千尺》

数棵写意的松,先生说是新的。一块几根线条画出的石壁,很高,比前面的一棵松高,不过比后面的几棵松矮,先生就说恨不高千尺。

新松恨吗?

我看是先生恨。

他恨不得新松早一日高千尺!

题《三友图》

三位没什么事做的友人,找了一个没什么人愿意去的地方,坐在一块没什么人会坐的石头上,久久地向远方望着,并没有说什么话。

这是人世在山中的定格。

题《水暖春江好放舟》

水暖春江。寒冬已尽的时候,水是第一个报春者吗?

系在渡口的扁舟已载了千年的风雨,此刻不妨再放一回吧。

让它载回先生的诗情和画意。

因为,水暖春江。

小跋

以文学的笔法来谈论名家的佳作,我非第一人,但把这写成散文作品,恐不多见。因忙碌,因时间,因篇幅,因其他一些原故,只写了二十四章,若能写上一百章,再配上晓寒先生一百幅佳作,那一定是一部令人赏心悦目的图书。

二○○八年三月二十六日至二十七日于见山居/师松堂