张晓寒绘画艺术中的美学特征

文/黄利萍

摘要:本文通过对张晓寒先生绘画作品的解读分析,爬梳出其蕴涵于作品中的美学品格。作者概括为简约朴素、自然清新、高古超逸、奇险幽僻、雄健奔放、畅神立意。

张晓寒,原名张云松(一九二三年一月~一九八八年五月四日),为我国当代著名山水画家。晓寒先生祖籍江苏靖江,早年流亡内地,足迹遍及川、陕、云、贵。一九四○年入重庆艺专,受业于吕凤子、潘天寿等名师,为其艺术道路奠定了坚实的基础。此后历经辗转,于一九五三年起执教于福建省厦门鹭潮美术学校(福建工艺美术学校),历三十五个春秋,其间教授、创作,孜孜不倦,不仅桃李满园,且作品丰厚。曾见评:“先生为人刚正不阿,热忱谦和,博学多才,工诗善画”,“其画既富传统,又有创新,形式内容完美统一,形成了自己独特的艺术风格,给人予美的享受和启发,其人品和画品皆为文艺界所赞誉。”①此评很中肯地评价了晓寒先生的艺术和人品。

晓寒先生作品颇丰,题材多样,且画风各异。而其大多数作品都是诗、书、画、印的完美结合,且画中蕴涵浓郁的文人情趣,因此,晓寒先生的绘画艺术当归为现当代文人画一类。更确切的说,晓寒先生的艺术是在承接传统文人画的基础上,融入了己意,进行了适合自我审美、适合时代审美的调整、变异和改革的现代文人画。作为文人画在现当代文化艺术和生活中存在发展的一个独特个例,一面镜子,对晓寒先生绘画艺术中美学品格的探讨和爬梳是具有现实和长远的意义的。通过分析,作者主要从以下六个方面把握晓寒先生绘画艺术中的美学特征。

简约朴素

崇尚简约是中国历代文人画的一个重要特征。简约的审美内涵往往与作品的意境联系密切。宋代文人画家李公麟在《宣和画谱》中说:“笔愈简而气愈壮,景愈少而意愈长。”②文人画追求这种看似空疏简淡,却蕴含着让人无限想象的丰富内容和妙趣无穷的韵味的画面,所谓“无画处皆成妙境”。宋沈括从反面赞许简约:“意景纵全,一读便尽,更无可讽味”。③明代恽向亦有妙论:“简于象,而非简于意,简之至者,缛之至也。”④简至高处,就是丰富之至。元倪瓒、明徐渭、清八大、近代齐白石等,都是“简约”风格的艺术大师。简约又常与朴素胶着,“抱素抱朴,复归于琢”;愈朴素愈绚烂。宋苏轼如是论:“凡文字,少时须令气象峥嵘,彩色绚烂,渐老渐熟,乃造平淡,实非平淡,绚烂之极也。”⑤这里,平淡即为朴素也,苏轼虽为论文,但艺术相通,且其绘画实践亦呈其所论。古代艺术家对简约朴素美学风格的推崇,使之成为传统文人画的一个重要审美特征。

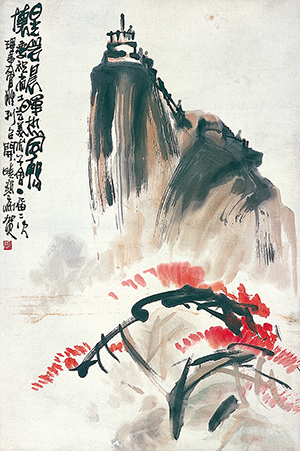

晃岩晨晖 张晓寒 1980年

晓寒先生的许多画作,亦是“简”字当头。特别是抒情适意的花鸟画,更是在意兴驱使下,信笔而作,往往草草几笔,“象已应也”,且气韵生动。如收入《张晓寒画集》的《斑竹红霞》,画面上迎风而立一株墨竹,一气而就,一块怪石,几笔勾成,再配上似正似欹的题诗,一幅从构图到笔墨都极为简约朴素的佳作带着令人透醒的气息呈现眼前!画面是简,而一管墨痕,已具坚劲之形,飒飒数叶,信具传神达意之色,竹之外,石之外,可见作者的修养、人格和情怀,甚至是更多更深更远的意蕴。纵是许多山水画作,晓寒先生亦是信笔勾皴,略加点染,便见深山幽林,云雾缭绕。如 所见其《风雨山居图》,人、树、山、舍均以简约朴素的笔墨作成,但先生处理得层次丰富、起伏跌宕、笔简意赅,风雨正酣的景象,令人身临其境。另一幅《日光岩朝晖》颇具南宋画家马远、夏圭的佳构。先生只截取一最佳角度经营布置,山无坡脚,树无根,山峰只画一部分,画面大部分为明快、干脆的留白,使空间感觉辽阔高远,为笔简意繁的又一佳作。

晓寒先生秉承了传统文人画简约朴素的美学特征,又加入自己的理解变革,具有其独特风格的简约朴素的绘画特征在其艺术中处处可见。

自然清新

中国老庄哲学崇尚真率自然,反对刻意雕琢,名句“天然去雕饰,清水出芙蓉”便是我国艺术审美的一项重要内容和标准。而传统文人画更是把作画的抒情适兴、自然天成看作是其标志性的创作心理和美学原则。唐司空图《二十四诗品》引“自然”为第十品,称之为“俱往适道,着手成春。”⑥我国明清之际杰出的思想家、美学家傅山的美学观点,其核心就是“全不事炉锤,纯任天机”⑦.则排除一切主观人为的观念和做作,纯任内心真纯性情的流露。晓寒先生亦有类似精辟论述:“情和意是画中的灵魂,没有真情实感是画不好画的。

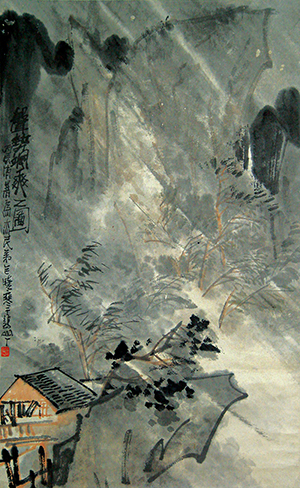

声势飒爽图 张晓寒 1976年

写意,创造意境中的这个“意”字,包括作者的心意,也就是真挚而浓郁的感情。”⑧看晓寒先生的画作,由感而发,丝毫无斧凿之痕,无矫作之意,因此常常令观者深陶其中。晓寒先生热爱自然,热爱生活,喜见山川之美,新生活气象之新,便发之笔端,创作了许多自然清新的佳作。如山水画《桃花江上美人多》,清澈的江岸上桃花灿烂盛开,争奇斗艳;远山水墨蕴藉,草木翁郁;前景一江春水,碧波荡漾,载着访春的人们,悠然往来……一切都是如此清新、适意、自然,让观者感受到春天的浓郁气息,仿佛沐浴在美好的春景之中。画作《马驼沙上人家》,则用清新的笔触和色调描绘了当代农村闲适、快乐的生活景象。农家小楼掩映于绿树之间,屋前是清清河池,有人在岸边浓荫下挑水洗濯,有人于流水小桥上行走,真有“柳色青青草色新”的诗美意境。再如《山中一夜雨》图,村舍以简笔勾成,周围竹林即以浓、淡墨勾染,显得错落有致、清韵空灵,屋后丛山、丛林,水墨淋漓,互融互渗,不分彼此,仿佛一夜好雨已洗去全部尘秽,令草木众山精神激爽,苍润华滋。画中甚至还能感受到弥漫着空气的氤氲,清新扑鼻的雨后的气息!晓寒先生以其精湛的艺术表现力,真切的艺术感染力,让观者虽未亲身游历但能真切感受到大自然、新生活的清新美好!

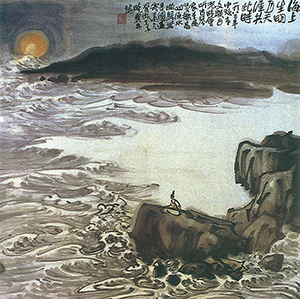

海上生明月 张晓寒 1983年

高古超逸

自古以来,中国画坛则讲究对超逸的追求。宋把“逸格”提到画品的最高品位,天马行空的“逸”即成为文人画家们的一种重要的精神寄托,“逸”之品格甚至是画家文人身份的某种象征或标志。中国画史上有许多被后世人所推崇的隐士型画家,如五代荆浩、巨然,北宋李成、范宽,元倪瓒、黄公望,清石涛、八大等四僧……“写胸中逸气”,“逸笔草草”等画论也见诸于许多名家论著,由此可见“逸”之于中国文人绘画是怎样的重要。“古意”也是历代许多文人画家所追求的美学品格,元赵子昂说:“作画贵有古意”⑨.曾为晓寒先生老师的潘天寿大师说:“要辣、要古、不要甜。”其实“古”并非保守落后,而是民族传统、民族特性的深沉内在的修养。浸淫于传统画学和传统文化中,晓寒先生自然内蕴古逸之气,表现在其画作中,则呈现出高古超逸的美学情趣。晓寒先生的画作《海上生明月》,画一高人坐于海滨岩石上抚琴对月,隔海相望的小岛背后,圆月冉冉升起,空阔浩渺的海面波涛激荡,似为琴声所操,应节起落。主题虽是“明月千里寄相思”,寄托对海峡对岸骨肉同胞的思念,但画中所蕴高古超逸之气,激起观者的思潮澎湃,而飞越时空地域,飞越本来的主题,又生逸兴悠然、遗世独立之念!写武夷风光的画作《壁立万仞》,晓寒先生构思不凡,迎面巨壁以浑厚的墨色自上而下恣纵而就,丰富而变化微妙的墨色,把岩石的苍古、坚韧、壮观、神奇、岁月的流痕表现的淋漓尽致。岩下溪流潺潺、草木扶苏、青烟袅袅、生机勃勃。而此画的点晴之笔是右上角一角天空,天空下巨壁顶立着一棵青松!青松风姿绰约、清逸迫人、超绝出尘,真是无限风光在险峰!令阅者砰然心动。画中的巨壁和独松,似乎象征着文人与自然浑然一体的宇宙态度,也体现了画者某种独立不羁、与世无争、悠然自得的豁达心境,这真是先生的匠心独运,也是先生超逸心境的表露。

奇险幽僻

晓寒先生年少时便足迹遍及川、陕、云、贵,所到处见名山大川,目识心记,“中得心源”。早年晓寒先生对绘画的热爱,对历史上隐逸画家的敬慕,使他一度舍弃对浮华的俗世生活的追求,而曾出家西安大雁塔慈恩寺。这些经历,使晓寒先生在生活态度和价值观上都保留了浓厚的传统隐逸画家的典型特征,他的精神和人格品行都具有淡泊超然的色彩。“画为心声”,晓寒先生的山水画境便透出奇险幽僻的美学气质。细路曲屈,幽溪萦带,古刹深山,峭壁林立。但晓寒先生的山水画师古而不泥古,你不能说,他此类风格的画是师承于历史上哪家隐逸画派,而画中却透出似巨然、弘仁等各路隐僧画家笔下的道骨仙踪。如其《剑阁图》,剑阁隐于深山之中,云深之处, 嶙峋的山峰间,崎岖小路渐行渐远。远山近山一峰叠着一峰,剑阁何在?骑驴人拾阶而上,得得的蹄声敲打着沉寂,此刻,观者仿佛也随着这蹄声的起落走进了画面,听凭那天地间的风声吹去尘世的喧 ,细雨的清凉涤去心灵的杂念。另一幅《无题》山水画,只见峭壁悬崖,山道延伸,乱山间飞瀑如练,直下深不可测的崖底,化成轻烟薄雾,一处寺观屋舍隐约可见,刹是奇险幽僻,萧索荒寒。

剑阁图 张晓寒 1976年

晓寒先生的许多山水画作,从选材到画面的安排布局、笔墨的运用表现,都能看出对奇险幽僻美学意蕴的偏爱。

雄健奔放

中国传统绘画,自宋以后渐失刚健奔放,在温柔敦厚、柔雅凄迷等中和美的艺术风格道路中彳 徘徊,越走越窄。直至明末才有徐渭、浙派等捅破其温文气格,为画坛注入一股新鲜气息。雄健奔放风格犹如春风吹皱一池春水,为中国画坛带来了一个五彩纷呈的春天。八大、石涛、吴昌硕等大师们放笔挥毫、“吞吐大荒”;长歌当哭、“处得以狂”,使雄健奔放风格大放异彩。晓寒先生老师潘天寿先生,其画格便是简洁明豁、雄健壮观、“一味霸悍”。其实,雄健奔放风格之于满腔豪情之抒发,内心理想之高涨,山河壮美之感叹,更具有表现力,也更能激起阅者的精神振奋、万千感慨,起到更积极的精神激励作用。晓寒先生是一个达观的画家,加之受业于此类风格的大师,又受此 类风格的传统画学和艺术的影响,更是为了更好的表现他所热爱的祖国河山的壮美,自然而然地其画便呈现出雄健奔放的风格意趣。先生笔墨“雄健洒脱,简率奔放”,有些画作甚至略显散乱简碎,此类笔墨,若予一般画家处理,往往容易流于燥气、俗气,欠蕴藉含蓄,而晓寒先生学养深厚,深谙“狂怪求理”等画学理论,矫枉过正,不仅在率意挥洒中看不到燥气、俗气,且蕴含着青春气息、阳刚之气和可歌可吟的诗意境界。这正是他摆脱前人笔墨畦径,出新意于法度之外,达到“有法无法”妙用的结果。

作品《德化九仙山气象台》一图,一座危峰拔地而起、高耸入天,旁山高下欹斜、山体坚凝,岩石方圆不形、纵横离乱,山下乱草丛篁、天然茺率,整幅作品用笔用墨奔放简率,涩拙碎乱,而画面效果却层次分明,真实丰富,于虚实相生间呈现天地造化、人间仙境之佳景。画中还能真切体会到先生奔放喜悦的心情。

厦门是一个风景绝佳的好地方。先生三十几年执教于此,早已心所属之,热爱其一草一木,一沟一壑。厦门的美景佳境,首当其冲地成为晓寒先生的山水画主题。一曲《英雄山下唱渔歌》,把屹立海边的英雄山表现得雄姿矫健、苍润浑厚。著名景点《鼓流洞天,鹭江第一》同样雄秀奔放、生机勃勃。此图笔墨构图虽稍显 谨严,但岩石、树丛的皴染仍掩不住先生的雄健奔放风格,以及其一笔定乾坤的深厚功力。

无论巨幅小幅,晓寒先生都能收放自如,把内心对大自然对祖国河山的赞美之情表达的淋漓尽致。观其此类风格之作,真有如姚鼎言:“其得于阳与刚之美者……其于人也,如冯(凭)高视远,如君朝万众,如鼓万勇士而战之”⑽之感受。

畅神立意

“高雅之情,一寄于画”、“发之于情思,契之于绡楮”⑾、“画是主观的感情与客观的对象结合的产物”……从古至今诸如此类论述比比皆是,它们高度浓缩了中国传统绘画的本质和价值:文人画画,多半不为谋生,无关钱物,画画等于文化和高雅,是文人表达内心,消解烦愁、解脱心累的良方。如苏轼、文同、徐渭等画史上名家,或吐虬屈之气,鸣世间不平;或写闲适之心,抒喜悦之情;或立壮怀之志,发慨叹之声,均以画表。晓寒先生作画,亦为抒情适兴,畅神立意。即使是为教学示范,也处处深入已意。先生画风奔放多姿,而每一风格都是抒写心灵的最好载体,诗画相配,使作品更具强烈感染力。

晓寒先生历经十年浩劫,与许多文革时期的知识分子一样历尽磨难。阴霾散去迎来春天,先生掩不住内心喜悦!气象万新、大自然的伟力,化作先生作画的巨大驱动力。激情交汇,成就了诗书画印完美结合的《大帽峰图》。画中大帽峰迎面雄立,擎天而起,“笔简气壮”,“势状雄强”,令人精神激奋,惊叹不已!更有先生长诗,抒发喜悦与豪放之情;“……十年浩劫终有尽,已报人间挚毒龙;九曲流长仍可筏,丹山碧水动游踪;岩茶苦口回甘味,无限风光在险峰;但仰霹雳横空势,放笔写出金芙蓉!”读诗观画,真是荡气回肠!

“啸傲空山野水之间”,“以全其人格”,晓寒先生画中的穷乡绝壑、幽花杂卉、一峦半岭、怪岩丑树……实则都蕴含着其人格精神:静观豁达、积极进取、独善其身……当然,晓寒先生的“畅神立意”是带着现代意味的,他是对新社会、新生活的理解融汇于笔端画中。其画常以奇险胜,这恰恰能在现代社会大空间、远距离、短时间的观赏中第一眼抓住观众,更重要的是,他的画总让人有一种“高峰意识”,感觉到挑战的豪情、决心和畅快!使阅画者在不知不觉间得到激励,重树战胜困难的信心!可以说,晓寒先生的许多画是为现代人“醍醐灌顶”的一剂良药。

晓寒先生的绘画艺术是传统的,因为一个中国文人的画如果是无本之源,是不堪设想的,先生的艺术既有深厚的传统学养;但又是现代的,因为他自觉地转益多师,不为传统名家所囿,自觉地跟随时代的审美潮流。当然,所指现代,并非仅仅是其画中题材、实境的提示,而是从其画中笔墨表现到内在的美学意蕴,都蕴含现代意味所作出的判断。

其实,对晓寒先生绘画艺术的美学观照是一个有待更远更深探讨的问题,作者在此作此浅探,是为投石问路。

注释:

⑴⑿《松风》第六期特刊

⑵《文艺理论研究》(沪),一九八七年第二期

⑶《梦溪笔谈》卷十四

⑷ 恽向《玉几山房画处录》

⑸ 苏轼《与赵德麟书》

⑹ 司空图《二十四诗品》

⑺ 潘运告《纯任天机的美学观》,《学术月刊》(沪),一九八六年第十一期

⑻ 清之《晓寒先生山水画》,《美术史论》一九八四年第三期

⑼(明)张丑《清河书画舫》波字号

⑽ 郭绍虞主编《中国历代文论选》第四册第150页,中国古籍出版社一九七九年版

⑾ 郭若虚《图画见闻志》