与恩师相处的日子

文/曾连端

在美校学习的时候,总是听其他老师说,张晓寒老师不仅画画得好,为人也好,能跟张老师学艺是很大造化,如能学得其一,便足于受益终生。三年级时,有几次机会听到张老师讲课,他那渊博的知识、平易近人的作风、豁达的胸怀和博取众长、独树一帜的画风强烈吸引着我,使我追随他学艺的愿望与日俱增。以后的一段日子,常贸然到张老师宿舍求教,每次都受益匪浅。第四年的选修,我终于实现了自己的夙愿,跟随张老师开始我新的学习旅程……

转眼瞬间,恩师已离我们远去,尽管时间过去十年了,可恩师那和霭可亲,循循善诱的音容笑貌经常浮现在我的眼前。每当想起过去与恩师同吃同住的日子,总会产生一种永远难忘的温馨以及深深的思念。

早炒饭的回味

恩师原是江苏靖江人,对他以往的经历我知道不多,只晓得他大半辈子饱经艰辛和沧桑。也不知从什么时候起,恩师就有了吃早炒饭的习惯。在恩师身边学习的那一段日子,我与恩师同吃同住。每天,恩师总比我起得早,等我洗漱后,恩师已备好了两杯清茶。我总是呷着茶水陪恩师伫立窗前,欣赏眼前的绿树红楼,远处金黄色的沙滩,海面上那薄薄云雾罩着的几只夜泊的小船,海风轻轻皴起的层层细浪,天边横抹着的曙红色彩霞,倾心聆听恩师对大自然赞叹的吟诵。恩师和我住的是学校宿舍,学校距恩师家不远,我和恩师喝完早茶后常常绕道学校后门,经美华沙滩,在晨风海雾中漫步回家。一路上,恩师总是娓娓地同我聊起自己对自然、对生活、对艺术的剖析和见解……。进家了,师母已备好两碗炒饭等着我们。那早炒饭是我每天的盛餐佳肴,金黄金黄的满满一大碗,香气袭人,温润可口。我奇怪师母每天都能早早起来蒸饭炒饭,后来听恩师介绍,才知道早炒饭用的干饭是前一天晚上就预备好的,早晨起来、用开水浸泡一段时间,滤干后和香菇、香肠、鸡蛋、虾肉、大蒜等热炒而成。毕业后,又有几次去拜见恩师,师母也总忘不了来碗热乎乎、香喷喷的早炒饭。结束了学生生涯,工作后经常吃的各种炒饭,如八宝炒饭、香菇肉丝炒饭、鸡汁香肠炒饭等等,总觉得没有老师家的早炒饭那样解馋。我曾经按照老师的说法让妻子做过几次,香气虽有,但饭的颜色和入口的温润感觉却差得很远、很远。

钥匙的份量

我家住农村。在学校,我是一个地道的穷学生,为了我的学业,每学期初,全家人省吃俭用,变卖一切可卖的东西,甚至向他人借贷才能筹措到近百元钱,作为我一个学期的全部费用,几乎年年如此。这些钱对一个考入其他学校学习的人来说,也许勉强可以维持,然而,对于学习美术的我 而言,的确显得太可怜了。即使加上学校评给我最高的助学金每月伍元,还是远远不足。除了同学艺林全家人的支持外,大都是张老师的资助。长时间如此,总觉得给老师添了太多麻烦,我几次撒谎不再缺用钱了,最终还是瞒不过老师的眼光。老师当时是省美协理事,省工艺学会常务理事,厦门市美协主席,除了教学工作外,尚有许许多多会议和善事,虽然身体欠佳,教学工作繁忙,也坚持参加各种学术、公益活动。每当他外出参加活动的时候,总是把宿舍钥匙交给我,并特别嘱咐他的文房用具我都可以用,笔墨、颜料、纸张、速写本等不够用要我自己去取。他逗趣地说,这是放长线钓大鱼,日后学生们出了成绩,有了作为,他就沾光了。谁知道,等不到这些学生尽点孝道,他却匆匆离去,留给我的是,难言的悲哀和终生的憾事。

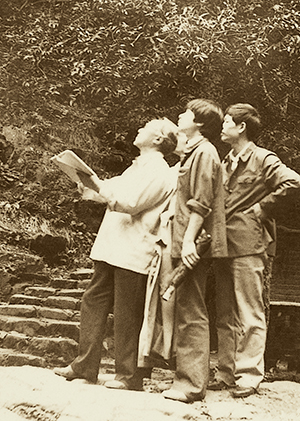

1984年晓寒先生与曾连瑞在南平。( 左起为张晓寒 曾连瑞)

人常说:“穷在闹市无人问,富在深山有远亲”。张晓寒恩师却反其道而行之。在我当穷学生的艰难岁月里,他给了我最特殊的待遇和信任。那把体积很小而份量很重的古铜色钥匙,凝聚着恩师的崇高人品,闪烁着他摒弃世俗观念的光芒,给我以启迪和鼓舞。

五角钱的深情

临毕业那年,根据教学安排,有较长时间外出写生,那时,正值春雨绵绵,寒气尚浓,我们几位学生随张老师从漳平进龙岩,过汀江,入瑞金,出宁化,最后抵达武夷山,历时一个多月。老师一路与我们同吃同住,从未特殊。老师的桃李满天下,每到一处都有他的学生,也有许多好友、同行。彼此间难得见一面,第一个心愿当然是请老师吃顿便饭,偶尔前往,他总要把我们一同带去,我们一行每到一个地方,恩师都应邀讲课,举办画展和临场献技,虽然十分辛苦,却从未收取分文报酬,如遇再三推辞不过的,他就说,跟他出来写生的几个同学,家庭经济条件都较差,而学校规定,外出写生的同学每天只能报销五角钱的住宿费和补贴五角钱的伙食费,可能的话,与招待所的负责人商量一下,对我们这些穷学生少收点住宿费和伙食费,也就感激万分了。外出写生一个多月,我们几位同学,最后一结帐,住宿费平均每天还不足五角钱,伙食费也少之又少,领回补贴垫上后,自己的钱几乎分文未花。而恩师随身带去的近千元钱却为我们花光了。这些事是我们过后才知道的。

第一次被责怪

实在不知道有多少同学有我那福份,能较长时间在张老师身边学习,又能与张老师同吃同住。我将毕业那年夏天,恩师由于教学工作繁忙和课外时间学生求教多,没注意好休息,又一次胃病发作(当时已是胃癌晚期)滚倒在地……,可他还是靠着那几片“胃得乐”支撑了事。看着恩师越来越苍白的脸和身体一天天地虚弱,大家劝他去看医生,可他还是淡淡一笑:老毛病了,没什么大不了的。他不听劝告,仍然继续工作。那天中午,恩师很迟才入睡,正遇有外地客人来访,我在外房赶忙迎上去,请他务必安静,以免惊动恩师休息,并说明原因,请他谅解,过后再来。那人久未与恩师谋面,这次出差路过,专程来厦门拜见恩师,并说还有急事,不能久留。我虽同情,也只能婉言谢绝,并表示一定转告。不久,恩师稍息醒来,我告诉有人来访之事,没想到被恩师责怪了。他说“人家从大老远地方来一趟不容易,又是大热天,即使不是远道而来,也不应该怠慢,这是为人起码道理……。今后,不管是我认识的或者不认识的人,是来关心我的或者是来要我画的,都要很好地招待人家”。这是我第一次背着恩师拒绝来访客人,是第一次也是最后一次被恩师责怪。当时,我是有些委屈,但还是接受了,因为我深深理解恩师的为人。这件事,对我触动很大,教育很深,在我离开学校的近十年中,我时时记住恩师的教诲,受益不浅。

1984年晓寒先生与曾连瑞在武夷山

遥远的关怀

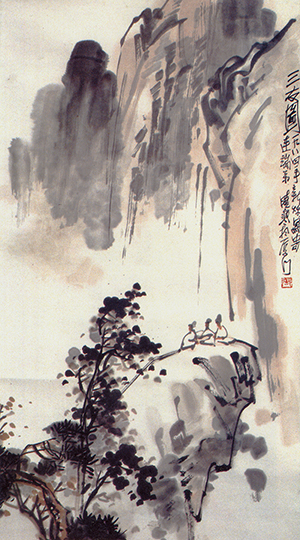

一九八四年毕业前夕,恩师又一直为我新工作岗位而奔波,联系了一些符合我学习专业的单位,由于种种原因,我还是来到山区南靖县,分配在团县委工作。新的岗位工作性质与学校所学的知识相距 较大,一时难于适应,加上人生地不熟,思想一时拐不过弯来,为此,在给恩师的去信中,常常暴露不安心,甚至灰心的情绪。恩师每信必复,并在信中给我做了许多思想工作。八四年中秋,恩师从厦门寄来一幅“三友图”(图中三个人物代表恩师,艺林和我),寄望我不要辜负厚望,同时,也写相思之情。一九八五年春,老师又委托艺林专程来南靖看望我,还从邮电局捎来了封信,说明叫艺林来南靖之意。我读了非常感动,不觉眼泪掉了下来。恩师当时身体已经很不如以前了,却还总是念叨着我。此后不久,省美协理事会在平和县馆城饭店召开,恩师提前起程,途中专程来南靖看我,那晚,又与他睡在一起,我们谈了很多很多,他要我好好学习,好好工作,说好男儿,志在四方,并说这里山美水美,有许许多多创作的好素材;只要认认真真工作,实实在在做人,能为人民做些好事,在什么地方也是一样的,俗话讲,行行业业出状元嘛。没料到这次与恩师同吃同住,竟是最后一次,以后再也没有这样的机会了。

三友图 张晓寒 1984年

如今,恩师的慈颜只能在梦中再现,然而,他那语重心长的教诲和关怀备至的厚爱将永远留在我的记忆里。

一九九八年五月于南靖吟尘书屋

1985年晓寒先生与学生们合影于鸡山草堂(左起林良丰 廖毅林 张晓寒 曾连瑞)