老师在最后的日子里

文/林良丰

回忆这段往日的情景,我的心一下子沉甸起来,无边的哀思与惆怅又一次地袭来。多少个夜晚与梦乡,我都仿佛陪伴在老师的身边,醒来时,才知道又是一个梦。梦太短,曙色太凉。我常常不由自主地到老师的墓地坐一坐,心里很茫然,只知道这是一种心境,一种无法用言语表达的苍凉心境。

一九八七年十一月九日,老师又一次住进了鼓浪屿第二医院,距其胃穿孔手术后确诊为胃癌的一九八六年二月,已过了一年零九个月。其间,老师多次住第一、二医院治疗,这段日子是凭着其意志与病魔抗争着的,老师明显地消瘦了许多,体重直线下降,这次住院是无可奈何的事,腹涨、进食困难已半个月有余,老师一直不愿意在学校三十五周年校庆前夕住进医院,因为他对学校的感情太深太浓,以至不能自拨,这毕竟是他执教三十几个春秋的地方。在这里,老师尝尽了世态的炎凉和生活的酸甜苦辣……。

老师住院了,社会各界人士及其学生多次前往医院,对老师的病情予极大的关切。我也有幸能尽一个学生的义务伺候在老师的身边,与老师同食宿三个月有余。刚进医院时,老师每天插着胃管抽除体内消化物,靠输液来维持身体机能和控制病情,每天输入加进药剂的葡萄糖六、七瓶,两三天就得输胺基酸一瓶,有时还得输血,几乎每天都得输液到隔天凌晨一两点钟。半个月下来左右手都布满了针孔的痕迹,让人看了心里酸楚不已,可老师却不时对医生说:“少输点贵重药品,少输点血,不然要花公家太多的钱,会不好意思的,难为情啊。”后来,为了护理上的方便,病房里多增加了一张床让我睡,老师说什么也不让加床费放在住院医疗费上报销,而坚持自己掏钱,“不要揩公家的油!”在住院三个月乃至去世前的日子里,老师丝毫都没有向学校提出任何的照顾要求。

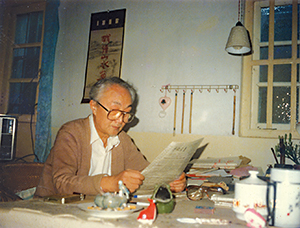

1986年晓寒先生在书房

经多方会诊,cn2检查,结论是晚期胃癌残胃空肠粘连梗阻,必须尽快施行横结肠分疏、空肠粘连分解手术,可老师因胃癌抱病已近两年,年老体衰,是否能经得起这次大手术的折腾,成为医生与人们所关注的焦点。因为厦门美术界、工艺美术界不能失去老师;厦门老年大学还等着老师病愈后去上课;三千弟子还要倾听老师的教诲,许多不平的事还需要老师刚正不阿地去力挽狂澜……老师心里非常明白自己的处境,在这生死关头,反而安慰起大家:“不要紧的,我能挺得住,多少的风风雨雨都能挺过来,做个手术不在话下,况且有医生的高超医术,你们还担心什么。”十二月二十九日,也就是开刀手术的前夜,老师默默地躺在病榻上,沉思良久,“抽根烟吧”说着嘱我为其准备纸和笔,(人们写给老师的信封,都被用来作为稿纸。老师总是告诫我,“不要浪费,要节约。”在病房里,就是半杯冷开水,老师也总是兑些热水喝掉,从不轻易浪费任何东西)他用颤抖的手写下了“刀山火海饱经过,剖腹开胸老运通,尚盼人间留两日,余丝吐尽始轻松”的诗句。写罢,又是一阵沉默,我别过头去,止不住的热泪夺眶而出,心里一阵阵的痛楚,如刀绞割。

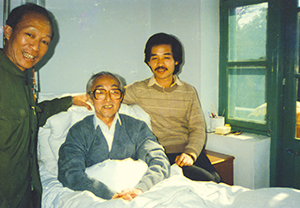

1986年晓寒先生摄于病房 左起黄步扬、张晓寒、林良丰

十二月三十日上午,由第二医院外科主任医师郭再生主刀,经过近五个小时的手术,老师终于平安地出了手术室。人们为之松了一口气。

经过手术,老师更加的消瘦,但其精神面貌却丝毫无衰颓之迹,除吊瓶输液外,依然是斜靠在病床上,看文艺心理学,看放翁诗集,看八指头陀诗文集,不教一日闲过。老师总是说:活到老就要学到老,人老了,不学习就会固步自封。在老师的平常用印里,有一方“老不休”的朱文印,甚得老师的钟爱,这正是老师做学问的格言。我除了护理老师之外,每日也于病房里将老师的诗稿进行整理和抄正。老师作诗和作画一样,总是反复修改,信封背面密密麻麻的诗句,删增极多,不易抄正,我则凭着自己的理解,抄正后请老师过目再定稿。老师写诗喜欢平淡中蕴真情,重余味,生活口语化的诗句很多,读来过瘾、真切。如题小楼话旧图的:“多少话儿说不完”;题金秋图的:“金谷笑声爽,地瓜酒也香 ;”题浔江渔火的:“估来美酒听收音”等等,通俗易懂,无丝毫造作。老师常教导我:“写诗不能写得苦,不能无病呻吟。年青时要写得雄,老来要写得淡,另外还要加点盐巴,方见有味”;“年青人写诗要有雄气,才能显得厚”,“写诗要哼一哼,哼得不顺就要改。”八八年元月八日,新年伊始,老师通过口授,写下了“开刀后所作:‘一晃人间也过来,堪回首处欣开怀。数悲换骨胎难换,适喜涤胸腹也开。手脚尚沉还支撑,头颅尚不算迟呆。容我闭门闲作画,此生宿愿也了哉’。”那种手术后又获新生的心境,那种历尽磨难等闲视之的豁达,以及盼望重执画笔的迫切心情,呼之欲出。数十年来,老师在福建这块土地上默默耕耘着,他那鞠躬尽粹,乐于奉献的精神,刚正不阿,坚持正义的作风,使其无法,也永远不可能做到“闭门闲作画”的悠闲。

1986年晓寒先生住院期间摄于厦门第二医院

“我爱生辰自作庆,知心几个一痛饮。惭愧父母遗此身,永保天真守本性。”一九八八年元月中旬,(农历十二月初四)是老师的生日。以往这个日子,很多学生都会自发到鸡山草堂为老师祝寿。有一年,卢乾等人到四川、广东等地出差,还连夜从广州赶回来参加老师的寿筵,大家都不会忘记这个日子,然而谁会想到老师的这次生日竟会在医院里过!竟会是老师过的最后一个生日!一大早,我将原本干净的病房整理一番,老师的家人还特地送来了一大束鲜花,整个病房犹如过节般一样。是晚,我们几个学生同老师的家人一起,为老师唱起了生日快乐歌,大家心里只有一个念头,就是祝愿老师健康长寿,早日康复出院。老师这天精神也特别好,大家亲密无间地拉家常,真诚的情谊、温馨的爱,弥漫在整个病房中。

老师过完生日后,女儿西玉因假期已到也将回香港工作。这天,阳光特别好,几无腊月的寒气,一大早,西玉即来病房陪伴在老师的床边,久久地握着老师的手,西玉的眼睛红了,无声的抽泣代替了言语。我的视线也随之模糊,“没事的,回香港后好好地工作,不要替我担心,这里有你母亲和小玉、潮潮、良丰他们照顾,你放心吧,”老师轻声地安慰着女儿。“阿爹,你要多保重”走出病房,西玉的眼泪犹如泉涌……。待我回到病房时,眼前的一幕,令我至今心酸:老师斜靠在窗边,老泪纵横 ,还在目送女儿的离去,阳光惨照着他老人家削瘦的脸庞和满头的银丝,谁会料到这一别竟成永诀。我跟随在老师身边十来年,这是见到老师的第二次流泪。第一次是一九八一年春,我陪同老师作游雁荡时,于瑞安飞云江畔的渡船上,老师见到阔别二十多年的外甥黄步扬时,老师流泪了,那是喜悦的热泪,而这一次却是生离死别的苦涩泪水。

二月十六日是除夕,一大早,我特地去买了一束梅花,插在老师的病房里。记得有一年春节到老师家拜年时,见到老师画桌边上的梅瓶插着一株梅花,铁干繁花,傲然屹立,那经历严寒而透出的生机,立时感染着我。老师对梅花有着特殊的感情,在那非常的年代里,老师偷偷地用草纸画了许许多多的梅花图,呼唤着人间正义的春天。我祈望老师在新的日子里,能挺住病魔的折腾,让生命再焕发新的生机,健康而长寿。病房里的梅花在此时此刻,更洋溢着不平凡的意味。老师很高兴,沉吟许久:“往年除夕夜是要守岁作画的,今年是不可能了,写首诗吧,”说罢,缓缓地写下了:除夕良丰送来梅花作伴:“一岁将除一岁增,病房久卧一闲身,医院也得山林趣,插上梅花便过年”的诗句。老师平素是个大忙人,然而因病许多事情无可奈何地搁置了,就连作画也无法如愿。一个画画的人无法作画,犹如一个作家无法进行写作一般,该是何等痛苦,“病房久卧一闲身”正是这种心境的肺腑之言。老师平日生活简朴,对物质钱财看得很淡,就是住院时的饮食,也是粗茶淡饭,常常是腌些红萝卜、菜心佐餐;抽的烟是地产的友谊牌,并无过多的奢求。“插上梅花便过年”又是何等淡泊,老师身在病房,可心思却关心着学校,关心着美术事业,时值厦门美协筹备换届工作,老师事无巨细地反复琢磨考虑,并再三向前来探视的有关人士,提出不再担任美协主席的请求,“我身体有病,不适宜再继续主持美协的工作,身在其位不谋其职挂个名是要不得的,还是让年富力强的年青人来干更适合,我们老头子帮帮忙扶植扶植,做个参谋是可以的。”老师这种谦逊让贤,培养后人的高尚人格,在现今社会里,更显得可贵和伟大。老师担任美协主席七年间,所做的大量工作是有口皆碑的,为推动厦门美术事业乃至福建美术事业的发展起了很大的作用。对厦门老年大学的书画班,老师也总是多次对前来探望的高振武、李冰等人问长问短,从教学方式方法到学员的学习热情,以及存在的问题等等,逐个询问并提出建议。对于福建工艺美术学校的建设,老师更是排除其它原因而倾注更大的热情。病房里常常挤满了人,有来探望慰问的党政领导、学生;有来反映问题以及求教者,老师总是热情地予接待,对于精心护理的医护人员,老师为表达谢意,还特地从家中拿出两幅旧作,题上款送与他们。有一次,潮潮怕探视的人太多会影响老师的休息,便在病房门上写了“为照顾病人休息,请勿探视,谢谢合作”的字条,老师知道后很生气,“来探视我们,是关心,爱护我们,怎能拒人于门外,太没礼数(礼貌)了。”客人走时,老师也总是让我代为送至门口,其待人之道由此可见一斑。

二月二十四日,老师在病情稍有好转的情况下,便坚持出院了,虽然医院的叶君伟医师提出异议,但老师还是那句话,“不要花公家太多的钱,难为情呵,况且我现在身体状况还可以,还是住在家里的好,”在老师住院三个多月的时间里,社会各界人士、第二医院的医护人员都对老师倾注极大的爱心与关怀。南普陀方丈和尚妙湛法师在老师住院初期,则请八十多岁的中修老法师由本如法师作陪,天天从南普陀过海到医院为老师针炙、按摩,对老师的病情起了遏制缓解的作用。

老师回住鼓浪屿鸡山路十号后,每日除必须的吃药外,还是旧的生活习惯,早起看书,偶而也作画,为前来求教的学生看画、改画。我回住学校后,师母承担起全部的护理工作,我则几乎每天都至鸡山陪伴老师坐一坐。老师平时很少听音乐,然而出院后直至去世的这段时间则几乎天天听佛呗梵唱,听古琴曲,听柴可夫斯基的《暴风雨》、《第六交响曲》,老师甚至向师母交代,若不行,请为我穿上妙湛老法师送的罗汉鞋。我不懂得音乐,可谓乐盲,然而我却深深地感受到老师内心的那种矛盾不平的心境,出世和入世的思想绞割着他。许多事情还需要老师去做,去抗争,去主持正义,然而毕竟有太多的原因使他力不从心,使他报恨终生。老师经常对我说:“如果能活到七十岁,多画点画到北京举办个画展,向老师和同行汇报,这些年来没有白活就好了,同时对自己也有个交代。”然而天不假年,老师的这个愿望最终还是未能实现。

四月中旬,老师的病情开始恶化。清明时节雨,天空总是那么灰 的,令人窒息。老师从每餐一 碗稀饭到只能饮少量的流质食物,然而他依然躺在病床上,对前来求教的学生指点、讲评画作,依然令学生扶他起床,吃力地修改画作!他不愿意就此倒下,不愿意离开那张画桌!四月三十日,老师还命我裁纸为友人题写青绿居匾额,还动笔画武夷山水,这是老师的绝笔!老师的爱全倾注在福建这块土地上。五月二日晚,老师的身体已到了非常虚弱的状况,我守护在老师的身边商议住院事,老师艰难地对我说:“去找一下叶主任(叶君伟医师),办好明天住院的事情,你晚上不要再回来这里了,早点回去休息。”这是老师最后对我说的话,我真后悔听从老师的话,而未能多倾听几句老师那熟悉的声音。

五月三日晨,我们用担架将老师送进了第二医院外科306病房1床,此时,老师已无法言语,他一直努力要告诉我什么,可言语却模糊不清,我尽量想猜透,可老师总是摇摇头,眼神忧郁而失望“先不要说,等身体好些再讲好吗?”然而,老师却没有机会告诉我,他想要说的!

五月四日,老师已处在弥留之际。下午王仲谋老师等人到医院看望,老师还微睁着眼睛,极其轻微地点头,病房里无任何声息,一种压郁的气氛笼罩着每个人。虽然有生就有死,然而,每个人都盼望老师能多活几年,多活几个月,哪怕多活几天也好。但病魔无情,虽然第二医院的医护人员采取了一切急救措施,五时三十五分,老师终于停止了呼吸!终于离我们而去。当我和群星、子智抬着老师那尚有余温的身体回鸡山草堂时,天空忽然飘起了小雨,上苍似乎为老师的仓促离去而哀悼,一个不该死的人死了!连日的倾盆大雨,使三千弟子分不清是泪水抑或雨水……。“我本雁塔一沙弥,浪迹人间几十年。地狱无门钻不进,青云有路懒朝天。朝朝海上拾贝壳,夜夜潮音扣心弦,为托归鸿西北去,慈恩塔上多盘旋。”老师在最后的日子里的这首诗,久久地回荡在我的脑海,留下许多人生的疑问。