师表风范 遗泽后辈

——怀念恩师张晓寒先生

文/谢荣仁

张晓寒先生离开我们二十周年了,他的音容笑貌、言谈举止,至今还历历在目,不能忘怀。多年来,我一直想写篇文章表达深切的怀念之情,但由于文字功底差,这个想法只能藏在心底。最近张晓寒美术研究会正筹策出版《张晓寒纪念文集》。良丰兄邀我写篇纪念文章,这是一个好机会,我终于鼓起勇气,不揣浅陋,拿起笔来。

我出生于普通家庭,虽才气平平却不愿虚度此生。从小喜欢涂鸦,常常一个人躲进房间里写写画画,在梦想世界里追求我人生真、善、美。当我笃志苦学,努力耕耘,开始获得一点点微小的进步时,多么希望得到良师耳提面命,谆谆教诲啊!想不到机缘很快就到了,在著名书家罗丹老师和我的好友郭丹心先生的引荐下,我拜识了仰慕已久的厦门美术界的领头人——张晓寒先生。先生德高望重,艺术涵养和造诣以及对美术教育事业的贡献,都是有目共睹的。

于是,我常带上习作上鼓浪屿鸡山草堂潜心聆听先生的教诲。先生的家常常是高朋满座,有外地的、本地的,有在校学生、有入室弟子。先生有午睡的习惯,有时我到得早些,总会看到有人比我更早,坐在竹丛下的石条上,静静地等待先生睡醒后讨教。

记得我首次与郭丹心兄到先生家,正是盛夏酷暑的时候,我们一进门,先生就热情地迎了上来。他的平易近人,让人一见如故,如沐春风。他很健谈,古今中外,纵横驰骋,大家都很喜欢和他漫无边际地闲聊。有一次,我上先生家时,见先生和来客谈兴正浓,于是,先打个招呼,而后悄悄地在门边床沿上坐下。先生马上打住讲话,请我与他们同坐,先向我介绍来客,再把我介绍给客人,他说:“这位是厦门的年青美术爱好者,画画很有天赋,也很努力。叫谢荣仁,名字与他的人一样,天性仁厚。”听到先生的这番介绍,一时受宠若惊,不知如何是好。接下来,先生便问我带来画画没有。拿出来一起看看。因自觉画得水平还很幼稚,不敢出示。先生知道我画画习作常插在身背后裤兜里,便开玩笑地走过来拍一下我的裤背兜,说:“真有,快拿出来看看!”

又有一次我向先生求教,宣纸着墨干了后,纸张上的墨迹却变灰了,留不住墨,与作画过程的效果比起来面目全非,无笔墨韵味。先生说:“画画的人最好能学会掌握各种宣纸乃至普通纸质的性质。”又说:“十年动乱时期,我被列入打击的对象,一家人节衣缩食,生活十分困难。只有画画,才能让我忘却时下的窘困。用纸、用墨是作画最讲究的事,但这时已经变为不重要了。纸张的好坏,只有在落笔前谨慎加以适应,时间一长,自然能掌握一套巧妙的经验,无论是什么样的纸张,我都能通过手感觉察出该如何地落笔用墨。总之,一件事情,通过无数次操作,就会无意中掌握一套规律性的手法”。这一席话,使我悟出熟能生巧,勤能补拙的深奥道理。

先生的书法很有味道,很有自家面目,我曾问他学过哪些字帖?他说:“我还说不准我的字是学过哪家哪派?如果说,我的书法有否下过功,应该说我可是下过苦功的。我曾下过很长一段的‘扫把功’,当年我被看管劳动的时候,每天清晨一大早就得起床到户外扫地板。不让我写字画画,我就以竹扫把为笔,以大院石板地为纸 ,每天就这样练习运笔,练习字的结构,有趣极了。”说得在场的人都开怀大笑。先生的书法,笔划线条劲松清润,结构时行时草,行中有隶,草中有篆,章法和谐统一,与他的山水画笔性画意融为一体,形成自家的独特风格。这和他的扫把功的确是分不开的。

先生生性乐观。无论遇到有多大的不顺,无论命运对他再大的不公,他都能淡然处之。他始终不甘沉沦,不断习艺,只要稍有空闲,他都会用在看书,绘画上。曾听他这样说过,“在无奈的现实面前,只能靠自己调节,把时间过得充实是最重要的。集中思想,不想个人得失问题,从心理上先获得解脱,取得精神上的乐趣,又能够温习传统的文化,才不致于学过的容易忘却。”又曾听郭丹心先生说,有一段时间,先生与杨夏林先生被安排在他们单位(厦门师范学校)当图书馆的管理员,两位先生因为平时与人相处非常融洽,所以校园里的师生都很喜欢他们,都说这两位先生是好人,都喜欢和他们相处,交谈。当大家得知他们都是名画家时,更是肃然起敬。学校深知他们的崇高的品格和精深的艺术修养,特意安排课程让他们为学校老师们讲课。在那个黑白混淆、人妖颠倒的年代里,被管制的张晓寒先生和杨夏林先生用他们的人格魅力,用他们的艺术良知温暖着、感化着周边的人,营造着和谐的环境和情调。

在先生的关心帮助下,我一步步地,老老实实地攀登通往艺术殿堂的每一层台阶。如今,我不敢狂言,我已摘下了多大的果实,但我总觉得心里很踏实。因为,每当自己浮躁、灰心的时候,总是想起先生当年说过的一段话:“一个人平凡的劳动,能够影响他人的精神、物质文明生活。为他人增添了美的享受,这对一位美术工作者来说,便是最大的幸福,最大的业绩。” 滴水成河,粒米成箩,人们永远不会埋没任何一个人的劳动成果。先生的教诲不可以忘。先生的高尚思想、高尚品性一直在影响着我,大家一起不懈地努力奋进。

想今日不才的自己,辜负了先生的期望,不敢说是先生的学生,虽曾拜到先生门下,当面讨教,得到先生的热情而坦诚鞭策与勉励,获得教益,能成为先生门外问学之子,这已是莫大的荣幸了!

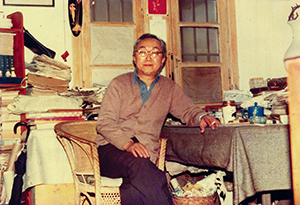

80年代晓寒先生于鸡山草堂

我屡次收到张晓寒美术研究会寄来的通知、《松风》会刊、活动请柬、新年贺卡等信件时,总是思绪万千。二十年来,研究会的工作始终沿着先生毕生所追求的理想发展。先生的人格与艺术在不断地发扬光大,影响着后人,造福着后人。中国的文化精神哺育了先生,先生又把一切回报给中国的文化。生命有限,艺术无涯。作为先生的后辈,我们有责任,有义务,继续弘扬祖国文化艺术,继承先生的伟业,为本地区的文化工作做出贡献。这样才无愧于前哲,无愧于先生的教诲。

这里,我怀着无比思念的心情,用我稚拙的笔端,追忆过去,写下此文,略表我的怀念与敬仰之情。

二○○八年二月二十六日于耕耘书屋灯下初稿