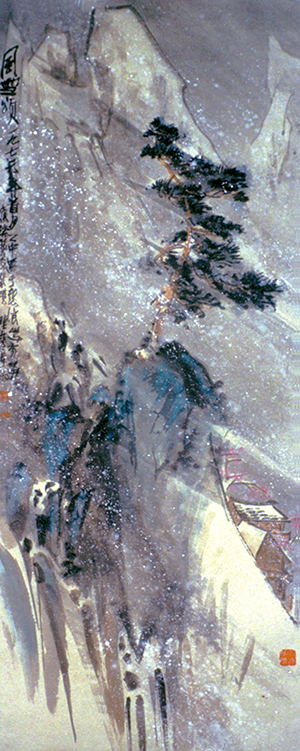

《风雪颂》之画作

文/林小龙 马应瑞

在张先生的得意作品中,有一幅丹青叫《风雪颂》。那是在周总理去世后不久一九七六年的一月份,先生怀着崇敬的心情,以严谨的笔墨塑造了一个风雪满天,劲松屹立,雪压不弯腰,风摧技不折;托根立悬崖,傲然望苍穹的独特意境。画中主要借用松树歌颂伟人高洁的人品和受人敬仰的风范,同时在图下角加上数点梅花和一个草庐,隐晦地向人们暗示冬天就要过去,春天就将到来。到那一天,人们将重见阳光,迎东风,敲战鼓,欢庆大地春回,万物欣欣向荣!画面的景物有限,但画中的诗意和先生的寄托之情是无限的!它留给人们的思索很多很多……

风雪颂 张晓寒 1976年

当时,先生刚刚恢复教师的资格不久。要知道先生在文革中也是属于另外的那些人,但是他置自己的环境和遭遇不顾,以一吐胸中块垒为快,借手中笔墨,纵横挥洒,尽情抒发。作品果然令人感动叫绝。但是,在当时却不能公开的拿出来,所以能见到此画的人寥寥可数。就是今天,此画也不容易见到。因为先生完成此图后,该画即被知音要走了。

该画的收藏人为小马。他也是先生的弟子和知交。家中富有收藏,本人精于书画和篆刻,曾为先生治印,并常临草庐作座上客。所以,先生的画作完成后,我们不仅作为第一批观赏者而且小马还很荣幸地拥有这幅杰作。小马当时常为文化馆装裱书画作品,先生也经常给予指导,提出一些建议,互相商量。所以小马后来在裱画上确有许多独特的装饰风格。张先生考虑到小马有装裱的技能,又有收藏之经验,将这幅画交给他,在当时是最合适的人了。小马果然不负先生的期望,一直将此画保存了下来,谈起此画保护真还有一段故事呢!

首先,小马考虑到如何来装饰这幅画,基于该画的调子为灰冷色调。先生画雪景,留出大片空白,而衬托空白主要靠淡墨和上花青烘染,近景和远山除骨线描上赭石外,其余又是靠淡花青罩染,就是主体的青松也是花青色为多。所以整幅画肃穆庄严有一种凝重的气氛。要使装裱的色绫同画面更好地溶为一体,小马费去不少心血,经过比较终于选择淡灰黄色的素绫为主色,过桥以棕红色绫锻来提神。因为在色彩上黄同蓝即有邻近色的成份又有对比效应,再加上棕红色隔开画面同底色的关系,不但起到承上启下的作用,也为画面的效果和气氛增色不少。装裱后的作品,光彩夺目。先生看了也表示首肯。

打倒四人帮后,先生的政治地位大有改善,他意气风发,挥毫不止,创作出一大批有代表性的作品,同时先生举办画展的条件也日渐成熟。在各界人士和学生的筹备下,先生的画展终于在厦门文化馆举行。先生的画以独特的绘画风格和高超的绘画技巧,赢得画展的圆满成功。画展同时到泉州、福州作巡迥展,部份作品被送到北京与当代名画家见面。其中精品就有《风雪颂》这张画。而且这张作品在北京亮相后,即被许多名家和党政干部首肯,其中有一干部通过组织关系一定要留下该画。先生经过考虑后,一一给予谢绝。因为该画已有收藏之人,先生不愿负人也。后来这批作品几经周折才由艺校的一位老师亲自到北京去取回来。但由于多次展出,该画已遭破损,幸好画心完好。当先生再次将画交给小马捧回后,又经再次装裱,凭着小马的一颗爱心,使这幅有纪念性的杰作又重现昔日的风采。

所以交友要知心,送画要知音,高山流水一曲,名传千古。

先生去世已多年了,但每次重现这幅画,便要重提往事,于是先生的形象、先生的为人和先生的才华便更深地印在我们的心中。

有一天当《张晓寒画集》精印本同大众见面时,《风雪颂》这幅佳作会让您更进一步体会到名家手笔对人们的感召力是何等之深!