再读晓寒先师作品的一点心得

文/何丙仲

在出现“笔墨等于零”这种妙论的当今之世,想再用传统文化的角度来品赏国画作品,委实不是一件容易的事。因为传统的东西已经渐离我们而去,游离为某种令人遐思不已的记忆符号。然而,当我们不论识或不识张晓寒先师的人,面对着他的遗作时, 还都会由衷地受到震撼,受到感动。是他那风格鲜明的笔墨,抑或是他生前的人格魅力使然?我想,都有,但都不尽然。实际上,这些年来我在研读、欣赏晓寒先师众多作品之后,每每掩卷沉思的正是这个问题。

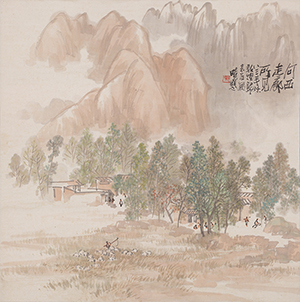

河西小景 张晓寒 1983年

我曾想用中国绘画思想这个传统的沿袭,来解读晓寒先师的作品。只是这一个专精的课题,远非荒学寡文的我所敢进一步问津。不过,从古代《易经·说卦》提出“立天”、“立地”和“立人”开始,到王羲之《学画论》的认为作品必须以画家的人格为基础的这个说法,约略领会到东晋顾恺之以前,山水画的思想从“人”到“人格”的进化过程。在山水画作品中体现“人格”,遂成为我国绘画的传统思想。唐宋以降,无论如何如何“笔墨当随时代”,但这个思想理念似乎没有动摇过。即使宋以后文人画的盛行,其实也是在特定的社会环境下,画家“人格”在天地之间的种种体现而已。当是近代以后,由于社会的发展尤其是西方文化的涌进,这个绘画主导思想才开始出现土崩瓦解的局面,以至于经历“文革”乃至如今,尚在一片迷茫里呼唤大师。任伯年、吴昌硕、齐白石、黄宾虹等等一大批艺术大师生逢变革之际,因能保守传统的绘画思想而继承、光大之,而成为中国艺术史上的座座丰碑。晓寒先师稍后于这一批大师,他习画的青少年时代,齐、黄两大师晚年的影响发展到了极致。我以为,晓寒先师所接受的正是这种薪火相传千百年的优秀的绘画思想传统。他生前最喜欢念的是辛弃疾“我见青山多妩媚,料青山见我应如是”的那句词语,也多次告诉我:“我画山,那山就是我;画树,那树也是我。”现在回想起来,晓寒先师以画来体现他的人格和思想,这不正是遵循着中国绘画思想的传统吗?因此,他的画有人、有人气、有“人格”。这就是其作品至今感人不衰的原因之所在。

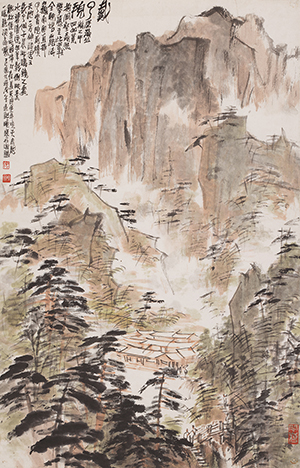

戴云山图 张晓寒 1978年

当然,绘画技术的特色也是晓寒先师的作品广受社会倾倒的一个重要因素。他的画面最吸引人的往往是那几根线条,粗看似乎很简单,但愚钝如我者恐怕今生是无望学到手了。晓寒先师常说线条是他的“骨”,“作画要有‘骨气’”。谢赫的《古画品录》在其《六法论》中首先提倡的就是“骨法用笔”,唐代的张彦远在其《历代名画记》更进一步阐明:“夫物象必在形似,形似须全其骨气,骨气形似,皆本乎立意,而归乎用笔。”记得我念高中时,某日偶读《老子》所云“为学日益,为道日损”,请教先师这与作画有什么关系。晓寒先师说其实作画亦如求道,“损”即提纯,即精炼。先师怕我不完全理解,又告诉我昔人论画说“宋人千岩万壑,无一笔不简”,这和唐代吴道子在大同殿画长江万里图“一日之工,挥洒尽意”,有异曲同工之妙,多看宋代马远、夏圭的用笔,你就懂了。又有一次先师说:画画只靠几根线条,我平生就练几根线条,要硬要韧,有如钢丝。讲究造型,线条就要“刻”进去,让它“站”起来。他所说的这些话,特别是线条的“刻进去”、“ 站起来”,在他的作品中都可以得到印证。晓寒先师用笔的高妙处在不刻意而有意,而给人的视觉效果却是充满着力、势、韵,又处处体现着他的人格、体现着意境,处处与墨相得益彰。他的画,就是承袭着这个波澜壮阔而又不断推陈出新的中国画传统技法。

用中国绘画的思想,换句时髦的话说,用“国学”的角度来剖析晓寒先师的作品,显然这不是一件容易的事,但我总算还是明白一个道理,品赏晓寒先师的作品,绝对不能仅从笔墨技巧的层面来考究、学步。扩而大之,还意识到即要想在艺术创作上有所创新,就不能简单的从其笔墨新颖、气韵生动这些属于“形”的方面下工夫,而必须探讨中国画“神”的来龙去脉。基于这种体会,等而下之,平居以此鉴赏书画作品,多少也能不为喧嚣造势所糊弄。忝为晓寒先师的及门弟子,不自量力地把先师的作品纳入泱泱中国画史进行肤浅的比较,竟有如许浅薄的心得。

立意高远(物我相融),骨法用笔,我以为就是中国画最本质的传统,离开它能叫中国画吗?每一次研读先师以及诸位与他差不多同时代的傅抱石、李可染等大师的作品,在我,就等于经过一次“国学”的洗礼。倏忽间,晓寒先师去世已经二十年了,连当年“鸡山草堂”叨陪末座的我也已退休两年多了。尽管我对中国书画艺术博大精深的优良传统,悟之至浅,得之也迟,但我不敢忘记师门教诲涵濡之恩。