纪念为福建工艺美术学校的建立作出杰出贡献的张云松 (晓寒)老师

文/邱祥锐

在福建工艺美术学校建校五十周年校庆前夕,我怀着崇敬的心情,深切怀念张云松先生,这位为我校工艺美术教育方向的确立和发展做出重要贡献的和对我的专业成长有过重要教导和影响的老师。

我是一九五六年三月来厦门私立鹭潮美术学校造型艺术补习班就读的,这个补习班是一九五五年开始招办的,这实际上是应急措施。当时学校经费十分困难。又第一届(三年制)学生毕业后,只有少数能够给予介绍工作,大部份学生的就业问题无法解决,学校只好把他们当中成绩较好的同学组织起来,成立“美术创作组”,由学校向省人民美术出版社联系,为出版社画连环图,依靠稿费收入维持生活。这就明确地向学校提出一个培养什么样专业的学生才能和社会需求相统一的教育方向问题,也就是学校如何生存下来,发展下去。

邱祥锐与张晓寒先生摄于福州鼓山

当时学校采取了两个应急措施:一是招收造型艺术补习班,来延长学校的生存,二是接纳了张老师的倡议,这就是适应社会需要,把学校纯美术教育转向为工艺美术。事实证明,学校的这两项措施,使学校渡过了难关:由私立过渡到公立,由纯美术过渡到以美术为基础,以民间工艺美术为专业的工艺美术学校。

当时学校首先在五年制班和造型艺术补习班里开设工艺美术课,并由张云松老师第一个出任工艺美术课教师,教学内容有小型泥塑、泥偶头和纸脱京剧脸谱等。为了上好工艺课,张老师完全抛开了自己原有的国画山水专业教学,专心致志地扑在工艺课的教学上去。为了使泥塑课上得生动活泼,张老师的示范作品就是为三年制毕业班同学杨胜、陈文星、林维泉合作的连环图《雪峰山上歼匪记》,塑造正面主人公形象和反面匪徒的泥塑形像。

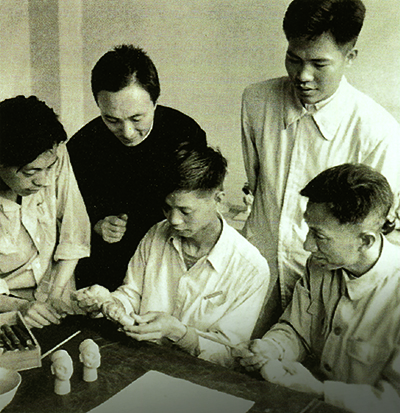

1956年晓寒先生指导学生制作木偶头

张老师采用泥偶夸张和典型化的手法,把正反人物的本质刻画得惟妙惟肖,栩栩如生。这组示范泥塑,既为连环图创作人物的头部形象不同角度变化的描写提供了方便,也使工艺课的教学增添新的内容,把课程上得有声有色,并有效地吸引了同学对工艺课学习的兴趣与爱好。

一九五六年秋,学校正式成立美术科和工艺科。由张老师任工艺科长兼工艺班班主任。为了搞好教学,张老师放弃了自己的休息时间,利用暑假,走访了闽南一带的工艺美术行业和有关艺人,并请来了厦门著名彩扎老艺人柯石头、漳州泥偶老艺人徐全、石码木偶头雕刻老艺人许盛芳为辅助任教。在这次走访中,还吸收了两位年青艺人,其中一位是漳州泥塑艺人蔡福祥,另一位是泉州刻纸艺人徐耀坤为工艺班带薪调干生。我也由补习班生转为工艺班正式生。五七年秋,五年制班黄秋山、蔡清艺、王仁长同学毕业后也留校任教。我们一起在张老师的带领下,连续合作了几批工艺美术品,送到省手管局工艺美术处,得到上级领导对学校的重视。这年,张老师荣评为出席全市的先进教育工作者。

由于几次上送作品和全体师生的共同努力,创作一批工艺美术品和美术作品参加全国及省市展览,使得上级及社会各界对我们学校逐步增加了解。学校的影响逐渐扩大,名声也随之响了起来。一九五八年六月,经市委批准,学校由市文化局收归公立,增设音舞和戏剧科,改为“厦门艺术学校”。同年八月,经省工业厅和厦门市委协商决定,并经省人委批准,在厦门艺术学校工艺科的基础上成立“厦门工艺美术学校”。

创办之初,学校发展声势很大,招生不断,又遇国家轰轰烈烈开展半工半读,学校创办附属工艺美术厂,为师生提供教学和专业实习的场地已成为势在必行,刻不容缓的了。在这种情况下,省厅派王世友为校办工厂厂长。学校派张老师任该厂技术总顾问。

为了办好附属工艺美术厂,张老师又一次到闽南一带奔波、招聘老艺人来校当车间实习教师。随之办起了木偶、彩塑、刻纸、木雕、漆线雕、瓷塑、彩扎、纸花、抽纱刺绣、竹编、漆器、剧具和新型木偶制作等几种不同的工艺美术实习车间。校办附属工厂还包括装璜美术车间。在艺术学校期间,又接纳了晋江的一个木偶剧团,由陈文星老师任该剧团编导。张老师在新型木偶车间亲自为新编现代剧目设计、创作新型木偶头形像,然后由我制作。

这样,我校附属工艺美术厂就成了全省第一家民间工艺美术品种齐全,既有一批老艺人技术力量,又有一批美术教师转向学工艺美术,再有一批经学校长期培养,毕业后分配到该厂工作,技术力量相当雄厚的,全省独一无二的综合工艺美术厂。

国庆十周年,全国人大会堂福建厅的布置和有关文具及工艺品的设计,一九五九年全国第一届工艺美术展览,张老师和我校其他几位老教师都竭尽全力,并同附属工厂和有关工厂的艺人配合、精心创作了不少佳作,在全国人大会堂福建厅陈列和入选参加全国第一届工艺美术展览,为我省和我校羸得了荣誉。

张老师长期身患肺结核病,几次咯血,经医生诊断,需要休息和住医院治疗。但张老师不但没有休息,没有住院,还经常下车间安排生产和指导学生实习,同我们一起加班加点,直到深夜,有时为了按时完成产品,我们师生一起通霄达旦。我们劝张老师先回家休息,但他总是不肯,并且对我们说:“你们看,汇丰大榕树下的场地上,领导和全体师生都在那里为小高炉添铁加煤,轮流踩鼓风机、电动鼓风机也还在那里嗡嗡着响。我怎能回去休息不管你们。况且我们还在室内、不像他们在室外忍受风寒……”。

在学校工艺美术教育方向的确立和为这一教育事业的发展方面,张老师可谓是呕心沥血、汗马功高!张老师的班主任工作,任职在建校之初,他正三十而立,年富力强,精神抖擞地步入人生黄金时代。当时学校经费困难,师生劳动建校,自己动手、清理污秽、砌墙、铺地面、装门窗,把满目废墟的八卦楼,收作校舍。他无一不亲自下班带领学生投身参加。

我们班宿舍在八卦楼西侧的地下室,那里非常潮湿阴暗,经常要借用窗外仅有的光线,在窗台上才能书写、窗外野草丛生。另有一处是采过石的花岗岩石窟,人们把它当成倒垃圾的好地方。日子长久了,垃圾堆满了石窟。腐烂、发臭的气味经常吹来。一次深夜,张老师到宿舍查房,亲自体验到这股难忍的臭气。不日,他便发动我们班同学,把这一年久的垃圾堆清理掉。过后还在这里修建起一个小花园,他和我们一起清垃圾、搬石头、指导堆砌假山、石洞,安置石方板桌和长条石板凳,和栽花种树。就这样,一个清秀简易的小花园就呈现在我们宿舍窗口。

我们经常到那里早读,吸收新鲜空气。远眺鹭江晨曦,看那轮红日每天从霞光中冉冉升起。还常在那里开班会,讨论班级的学习、生活和工作。更有趣,使我难以忘怀的是夏天炎热、晚自修下课后,我们常常到这小花园里凤凰花覆盖下的石头板凳上乘凉。有时爽快迷人,熄灯忘返,违反了学校的作息规定、张老师外出回来,每天总要顺路到我们宿舍查看,在他发现我们不在宿舍睡觉时,便一想就猜中了我们的去处,在他回到二楼宿舍后,便随手向我们这个方向泼来一碗清水,说一声:“该睡觉了”,以示不允许和批评。其实,在张老师窗口的灯光发亮时,我们就赶紧逃回了宿舍喏。

美术班的同学发现我们班宿舍周围的环境美化了,他们也赶紧把自己窗外的那片杂草清除干净,学生的宿舍周围环境大为改观。

一次,张老师到宿舍查房,发现我卧床不起,还盖了两条棉被,在被窝里呻吟,他便叫来班里的同学,用担架把我抬到了医院检查,诊断为疟疾,需要住院治疗。一星期后结算,费用64元。在五十年代,这要一个普通工人两个月的工资。是当时一个学生七个月的伙食费,我哪里来的钱交这笔医疗费用?我去找张老师反映,他马上带我去找许霏校长。学校也没有解决办法。两位领导便亲自带我去医院找院长商量。当我们三个人进入院长室,把情况说清楚后,医院院长对着我问:“这两位是你的什么人?”我答:“是我的班主任和校长。”院长转过身来,非常客气地连声请我们坐下,说:“两位领导亲自来替一位学生说明困难,申请减免,我还有什么理由不给全减免呢?”院长在我的减免申请单上签了同意。

张老师的班主任工作就是脚踏实地,深入细致的,是深得人心,卓有成效,值得学习的。

我有幸在张老师身旁,磨墨理纸当学生廿多年学习国画山水,也在他身旁学习工艺美术,辗转在七、八个车间,有机会接触和学习多种工艺美术,实在受益很深。我从心底深深感激张老师在许多方面对我非常有益的教诲。

张老师已经离开我们十四年了,我深切地怀念他、学习他执教治学的精神、永生不忘!

二○○二年于厦门鼓浪屿