平生一管山河笔

——怀念张晓寒先生

文/林懋义

我和张晓寒先生同住鼓浪屿,几十年街头巷尾时常碰面,少不得寒喧数句,更常是在书店遇到,那就从书谈起,天南海北聊了一阵。而有所接触,殆从武夷山始。

那是一九八一年桂子飘香时节,省写作学会在武夷山九曲宾馆成立,恰巧省工艺美术学会也在此山中举行年会,许多朋友不期而会,会前会后,一起徜徉山水,十分惬意。美术界聚首总少不了笔会,我有机会得以一饱眼福。当时,晓寒先生画山水,白磊兄作花卉。我即兴口占一绝。

胸中藏山水,笔下生春风。惊呼石涛在,邂逅九曲峰。

李联明教授说我的诗不协律,但“惊呼”一句脱口而出,颇为传神,不能改。

往事匆匆过去十五年了。还记得下山时晓寒先生送我一支观音竹手仗,我转赠联明兄,章挺泗教授又送我一支,友谊传送,文人相亲。只是白磊兄送我的一幅花卉不翼而飞。

晓寒先生以意笔山水闻名于世。他用笔粗犷豪迈,凝练而豁达间有一种恢弘的气概。他的山水构思奇特,造意幽深,“格高而思逸”。马力先生评晓寒山水曰“以诗入画,画境可吟”,是很中肯的;他也往往以诗题画命意。《雨中山似醉,码头人正忙》画的是闽南石码市码头,以墨韵的变化传神地描绘出春雨中蓊郁的大榕树,九龙江畔船只、码头繁忙的人物,都极为概括。“山似醉”不但写出春雨潇潇的迷蒙景色,也把他嗜酒的个性写了进去。《大道直如发,清风满路途》是他赴榕出席省“人代”途中抒写所见和参政议政之所感。画家捕捉车窗外公路两旁高大而整齐的树,喻义双关,构图新颖,反映他对自然美景独特的敏感,即景抒情,意境深长。《海天浴日》写鹭岛黄昏,画面上落日熔金,晚霞返照,整个画面以朱红渲染,设色大胆而境界开阔,令人产生“夕阳无限好”的美感;群鸟归飞,在如临其境之中又似乎如闻其声。张先生惯于把现实的意蕴与浪漫表现手法交融体现,“思理为妙,神与物游”,内容与形式完美地结合。

“画贵秋气。”他说,“秋高气清,寥廓江天;秋,金声也,金声玉振也。”他认为秋不一定萧索;秋,苍劲,老气横秋。秋是收获的季节,黄金季节。他的画就具有“秋气”,老到、练达;“霜叶红于二月花”不就是秋天里写出春天来?那些年,也正是他的创作处在旺季。

《剑阁图》抒写陆游“细雨骑驴入剑门”的诗意。群峰壁立,栈道横云,在山势险峻中诗人骑于驴背似在吟咏:“此身合是诗人未?”高山流水,悠然自得。“衣上征尘杂酒痕,远游无处不消魂”,况且剑门是晓寒先生旧游之地。整幅画,诗情洋溢,让人荡气回肠。他笔下的武夷山,雄奇伟岸,十分撼人。他笔下的大王峰,不多渲染,也没有一般山水的皴法,把大王峰表现出“蛮”得很。晒布岩的画面十之八九写整块晒布岩,壁立千仞,气势雄奇,而山下篁竹、竹楼、九曲溪仅占画面十之一二,对比之下,晒布岩形象突兀高大。这两幅画上端都题满了字,令人有云压天低之感。他的字和他的画一样中锋落笔,行草隶篆,不拘一格,应意生情,和他的画组成有机的整体,耐人品味。

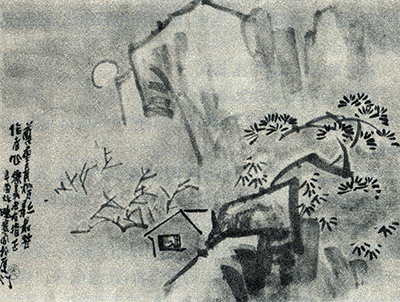

他送我一幅画,画的是夜读图。窗外一棵苍松,两树梅花,数片竹叶;远处 岩绝 ,月轮西斜,群峰披银,创造出一片幽明淡雅的境界;屋内明灯人影,深夜读书。“岁寒三友”是寓意友谊,夜读则寄鞭策劝勉的厚意,题作“尊重青灯影,最苦作者心”。

我一向以为书画延年,作文折寿。其实“意匠惨淡经营中”,作文呕心沥血,作画何尝不是煞费苦心。

张先生重视传统的继承,更着力于创新。我看过他三十年前为纪念民族英雄郑成功所作的肖像,这是他遗稿中少有的人物肖像画。这幅郑成功肖像线条明快而流畅,不但造型准确,而且外貌、服饰、年龄也完全符合郑成功有关的历史记载。他的成就不只是扎实的基础技法,而且包涵有丰富的文化素养。他较多继承我国文人画的传统笔墨,晚年更吸收了泼墨泼彩,并渗入西洋水彩特点。他感叹说:“入难,出亦不易。”这才是有成就的谦逊的艺术家经验谈,“师法一得法一非法一法也”,以自己的面目见人;勇于否定,必有创新。张先生笔下山水景物含情意,藏巧思,储灵性,意境深,格调高,有着强烈的个性。

白发犹存报国心,无言桃李笑晴阴。平生一管山河笔,尺幅丹青鉴古今。

张晓寒先生的诗也自然舒卷,少用典,去雕饰,平易之中见真情。这首诗可以说是他一生的写照。

屈指,晓寒先生已辞世八周年了。

张晓寒 夜读图 1981年