从《雁门诗意图》想起……

文/黄吟军

静夜。在青白色灯光下,默对张晓寒同志的《雁门诗意图》,不由想起日本松尾芭蕉的俳句:“闲さや岩にしみ入蝉の声。”

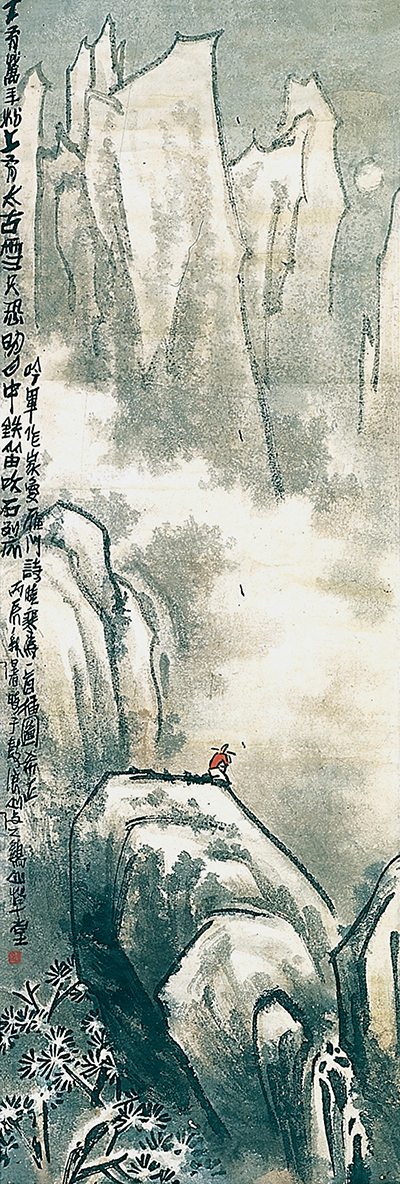

《雁门诗意图》是晓寒同志于一九七六年初夏依元朝诗人萨都剌的《望武夷》诗意创作送我的一幅立轴。层层叠叠的武夷丛山,坚冰峨峨,蒙蒙苍天,淡月无光。在一片银灰色画面中,一点鲜红,那是一个人坐在悬崖上吹笛。 一角题着萨都剌《望武夷》的几句诗:“下有万年松,上有太古雪,只恐明月中,铁笛吹石裂”。而松尾芭蕉的俳句,写的是他在日本元禄二年(公元一六八九年)夏天,访问立石寺的感受。他在《奥州小路》中这样描写:“……巨岩重叠、松柏苍古,土光、石滑,岩上寺门皆闭,阒然无声……佳景澄寂沁透心底”(郑民钦译)。今荣藏评这俳句道:“是在静寂境中安置蝉声。描写幽邃闲寂极致诗意的绝唱”(《芭蕉句集》评注),芭蕉俳句和《雁门诗意图》都是用同样的手法,即以清亮、尖锐的声音写万籁无声的静境。而两诗都是用声音镌入岩石来比喻,也蕴藏着同样的诗心。

雁门诗意图 张晓寒 1976年

然而,芭蕉俳句的静境,是诗人的心和自然融为一体,从中悟到时空的无限,从而体现出“寂”(さびしい)的禅意。而晓寒同志的《雁门诗意图》即境界浑雄,崇山峻岭,皑皑冰雪,古松淡月,静得使心灵上感到一种威压。而在深雪中的一点红,却像火一样的滚动,强烈地传达出破冰裂石的笛声。“超以象外、得其环中”(诗品),这是人的声音,春天的声音。它点出《雁门诗意图》雄伟而鲜明的主题。

晓寒同志这幅画作于一九七六年。这一年我国正处在灾难深重、万马齐喑之秋。周总理逝世、四人帮穷凶极恶的镇压人民,国家经济濒临崩溃……晓寒同志本人也在文革中惨遭迫害饱受凌辱,可是他的作品,没有半点消极颓唐的情绪,相反的却在冰霜摧残,万花纷谢中,听到“铁笛吹石裂”。这红点将喊醒沉睡的群山,它将像鲁迅笔下的“死火”:“他忽而跃起,如红慧星,并我都出冰谷口外”(《野草》)。晓寒同志的画象征着如此乐观主义的精神。这是他在多难的生活中看到深层的本质,深刻的认识历史的巨轮不会倒转的规律。于是他有了力量,对生活充满信心,他笔下的形象充满活力。

艺术创作是人格的再现。在同晓寒同志相处的日子里,我深感到他是一个真诚的人,一个对工作极端热情的人。由于他一生坎坷的遭遇,使他热爱党、热爱新社会。所以在任何挫折、考验中,他始终相信党,紧跟党走、毫不动摇。《雁门诗意图》所表现的正是以这个信念为基础的乐观主义精神。打倒四人帮以后,他焕发热情、全心全意扑入工作,为厦门美协活动、工艺美术事业的发展、美术教育工作传道授业、勤勤恳恳,做出杰出的贡献,直到生命最后的一刻。

对着《雁门诗意图》,我一直在沉思,晓寒同志的创作具有与日本诗人截然不同的深入生活撞击中的入世精神。实质上这正是我国艺术的传统精神。在中国艺术长河中,一代一代伟大的艺术家,他们直面人生、坚持真理,冲浪激进。留下无数艺术瑰宝为我们所继承、发扬。晓寒同志一向重视对传统的学习和发扬,勤奋读书,勇于探索,以坚定的步伐沿着这条路走去。所以我们纪念他,更应当学习他的艺术精神,在我们伟大、光辉的时代里,创作出不愧于时代的艺术作品。

二○○二年十二月三十日夜